|

INDEX

INTRODUCTION

CHAPITRE I

MYSTÈRE DE LA FOI

L'EUCHARISTIE ÉDIFIE L'ÉGLISE

CHAPITRE III

L'APOSTOLICITÉ DE L'EUCHARISTIE ET DE L'ÉGLISE

CHAPITRE IV

L'EUCHARISTIE ET LA COMMUNION ECCLÉSIALE

CHAPITRE V

LA DIGNITÉ DE LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

CHAPITRE VI

À L'ÉCOLE DE MARIE, FEMME « EUCHARISTIQUE »

CONCLUSION

NOTES

|

INTRODUCTION

1. L 'Église vit de l'Eucharistie (Ecclesia de

Eucharistia vivit). Cette vérité

n'exprime

pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en

synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait

l'expérience, sous de multiples formes, de la continuelle réalisation de la

promesse : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du

monde » (Mt 28, 20). Mais, dans l'Eucharistie, par la transformation

du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, elle jouit de cette présence

avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de

la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le

divin Sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant

d'espérance confiante. À juste titre, le Concile Vatican II a proclamé que

le Sacrifice eucharistique est « source et sommet de toute la vie

chrétienne »

.

« La très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens

spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain

vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure

la vie aux hommes »

.

C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur,

présent dans le Sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine

manifestation de son immense amour.

2. Au cours du grand Jubilé de l'An 2000, il m'a été

donné de célébrer l'Eucharistie au Cénacle, à Jérusalem, là où, selon la

tradition, elle a été accomplie pour la première fois par le Christ lui-

même. Le Cénacle est le lieu de l'institution de ce très saint Sacrement.

C'est là que le Christ prit le pain dans ses mains, qu'il le rompit et

le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous: ceci est

mon corps, livré pour vous » (cf. Mt 26, 26 ; Lc 22, 19 ; 1

Co 11, 24). Puis il prit dans ses mains le calice du vin et il leur dit:

« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de

l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la

multitude en rémission des péchés » (cf. Mc 14, 24 ; Lc 22,

20 ; 1 Co 11, 25). Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir permis

de redire au même endroit, dans l'obéissance à son commandement « Vous ferez

cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19), les paroles qu'il a prononcées

il y a deux mille ans. Les Apôtres qui ont pris part à la dernière Cène

ont-ils compris le sens des paroles sorties de la bouche du Christ ?

Peut-être pas. Ces paroles ne devaient se clarifier pleinement qu'à la fin

du Triduum pascal, c'est-à-dire de la période qui va du Jeudi soir au

Dimanche matin. C'est dans ces jours-là que s'inscrit le mysterium

paschale ; c'est en eux aussi que s'inscrit le mysterium

eucharisticum.

3. L'Église naît du mystère pascal. C'est précisément

pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excellence du mystère pascal,

a sa place au centre de la vie ecclésiale. On le voit bien dès les

premières images de l'Église que nous donnent les Actes des Apôtres: « Ils

étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion

fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières » (2, 42).

L'Eucharistie est évoquée dans la « fraction du pain ». Deux mille ans plus

tard, nous continuons à réaliser cette image primitive de l'Église. Et

tandis que nous le faisons dans la célébration de l'Eucharistie, les yeux de

l'âme se reportent au Triduum pascal, à ce qui se passa le soir du Jeudi

saint, pendant la dernière Cène, et après elle. En effet, l'institution de

l'Eucharistie anticipait sacramentellement les événements qui devaient se

réaliser peu après, à partir de l'agonie à Gethsémani. Nous revoyons Jésus

qui sort du Cénacle, qui descend avec ses disciples pour traverser le

torrent du Cédron et aller au Jardin des Oliviers. Dans ce Jardin, il y a

encore aujourd'hui quelques oliviers très anciens. Peut-être ont-ils été

témoins de ce qui advint sous leur ombre ce soir-là, lorsque le Christ en

prière ressentit une angoisse mortelle et que « sa sueur devint comme des

gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre » (Lc 22, 44). Son sang,

qu'il avait donné à l'Église peu auparavant comme boisson de salut dans le

Sacrement de l'Eucharistie, commençait à être versé. Son effusion

devait s'achever sur le Golgotha, devenant l'instrument de notre rédemption:

« Le Christ..., grand prêtre des biens à venir..., entra une fois pour

toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes

taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption

éternelle » (He 9, 11-12).

4. L'heure de notre rédemption. Bien qu'il soit

profondément éprouvé, Jésus ne se dérobe pas face à son « heure »: « Que

puis-je dire? Dirai-je: Père, délivre-moi de cette heure? Mais non! C'est

pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci! » (Jn 12, 27). Il

désire que les disciples lui tiennent compagnie, et il doit au contraire

faire l'expérience de la solitude et de l'abandon: « Ainsi, vous n'avez pas

eu la force de veiller une heure avec moi? Veillez et priez, pour ne pas

entrer en tentation » (Mt 26, 40-41). Seul Jean restera au pied de la

Croix, à côté de Marie et des pieuses femmes. L'agonie à Gethsémani a été

l'introduction de l'agonie sur la Croix le Vendredi saint. L'heure

sainte, l'heure de la rédemption du monde. Quand on célèbre

l'Eucharistie près de la tombe de Jésus, à Jérusalem, on revient d'une

manière quasi tangible à son « heure », l'heure de la Croix et de la

glorification. Tout prêtre qui célèbre la Messe revient en esprit, en même

temps que la communauté chrétienne qui y participe, à ce lieu et à cette

heure. « Il a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux

enfers, le troisième jour est ressuscité des morts ».Aux paroles de la

profession de foi font écho les paroles de la contemplation et de la

proclamation: « Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit. Venite

adoremus ». Telle est l'invitation que l'Église adresse à tous

l'après-midi du Vendredi saint. Elle continuera à chanter ensuite durant le

temps pascal en proclamant : « Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis

pependit in ligno. Alleluia ».

5. « Mysterium fidei – Mystère de la foi ! » Quand

le prêtre prononce ou chante ces paroles, les fidèles disent l'acclamation:

« Nous proclamons ta mort,

Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire ». Par ces paroles, ou par d'autres

semblables, l'Église désigne le Christ dans le mystère de sa Passion, et

elle révèle aussi son propre mystère: Ecclesia de Eucharistia. Si c'est

par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte que l'Église vient au jour et se

met en route sur les chemins du monde, il est certain que l'institution de

l'Eucharistie au Cénacle est un moment décisif de sa constitution. Son

fondement et sa source, c'est tout le Triduum pascal, mais celui-ci

est comme contenu, anticipé et « concentré » pour toujours dans le don de

l'Eucharistie. Dans ce don, Jésus Christ confiait à l'Église l'actualisation

permanente du mystère pascal. Par ce don, il instituait une mystérieuse

« contemporanéité » entre le Triduum et le cours des siècles. Penser

à cela fait naître en nous des sentiments de grande et reconnaissante

admiration. Dans l'événement pascal et dans l'Eucharistie qui l'actualise au

cours des siècles, il y a un « contenu » vraiment énorme, dans lequel est

présente toute l'histoire en tant que destinataire de la grâce de la

rédemption. Cette admiration doit toujours pénétrer l'Église qui se

recueille dans la Célébration eucharistique. Mais elle doit accompagner

surtout le ministre de l'Eucharistie. C'est lui en effet qui, en vertu de la

faculté qui lui a été conférée par le sacrement de l'ordination sacerdotale,

effectue la consécration. C'est lui qui prononce, avec la puissance qui lui

vient du Christ du Cénacle, les paroles: « Ceci est mon corps, livré pour

vous... Ceci est la coupe de mon sang versé pour vous... » Le prêtre

prononce ces paroles, ou plutôt il met sa bouche et sa voix à la

disposition de Celui qui a prononcé ces paroles au Cénacle et qui a

voulu qu'elles soient répétées de génération en génération par tous ceux

qui, dans l'Église, participent ministériellement à son sacerdoce. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire ». Par ces paroles, ou par d'autres

semblables, l'Église désigne le Christ dans le mystère de sa Passion, et

elle révèle aussi son propre mystère: Ecclesia de Eucharistia. Si c'est

par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte que l'Église vient au jour et se

met en route sur les chemins du monde, il est certain que l'institution de

l'Eucharistie au Cénacle est un moment décisif de sa constitution. Son

fondement et sa source, c'est tout le Triduum pascal, mais celui-ci

est comme contenu, anticipé et « concentré » pour toujours dans le don de

l'Eucharistie. Dans ce don, Jésus Christ confiait à l'Église l'actualisation

permanente du mystère pascal. Par ce don, il instituait une mystérieuse

« contemporanéité » entre le Triduum et le cours des siècles. Penser

à cela fait naître en nous des sentiments de grande et reconnaissante

admiration. Dans l'événement pascal et dans l'Eucharistie qui l'actualise au

cours des siècles, il y a un « contenu » vraiment énorme, dans lequel est

présente toute l'histoire en tant que destinataire de la grâce de la

rédemption. Cette admiration doit toujours pénétrer l'Église qui se

recueille dans la Célébration eucharistique. Mais elle doit accompagner

surtout le ministre de l'Eucharistie. C'est lui en effet qui, en vertu de la

faculté qui lui a été conférée par le sacrement de l'ordination sacerdotale,

effectue la consécration. C'est lui qui prononce, avec la puissance qui lui

vient du Christ du Cénacle, les paroles: « Ceci est mon corps, livré pour

vous... Ceci est la coupe de mon sang versé pour vous... » Le prêtre

prononce ces paroles, ou plutôt il met sa bouche et sa voix à la

disposition de Celui qui a prononcé ces paroles au Cénacle et qui a

voulu qu'elles soient répétées de génération en génération par tous ceux

qui, dans l'Église, participent ministériellement à son sacerdoce.

6. Par la présente encyclique, je voudrais raviver cette

« admiration » eucharistique, dans la ligne de l'héritage du Jubilé que j'ai

voulu laisser à l'Église par la lettre apostolique Novo millennio ineunte

et par son couronnement marial Rosarium Virginis Mariæ. Contempler le

visage du Christ, et le contempler avec Marie, voilà le « programme » que

j'ai indiqué à l'Église à l'aube du troisième millénaire, l'invitant à

avancer au large sur l'océan de l'histoire avec l'enthousiasme de la

nouvelle évangélisation. Contempler le Christ exige que l'on sache le

reconnaître partout où il se manifeste, dans la multiplicité de ses modes de

présence, mais surtout dans le Sacrement vivant de son corps et de son sang.

L'Église vit du Christ eucharistique, par lui elle est nourrie, par

lui elle est illuminée. L'Eucharistie est un mystère de foi, et en même

temps un « mystère lumineux »

.

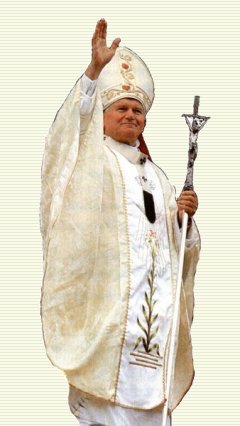

7. Depuis que j'ai commencé mon ministère de Successeur

de Pierre, j'ai toujours voulu donner au Jeudi saint, jour de l'Eucharistie

et du sacerdoce, un signe d'attention particulière en envoyant une lettre à

tous les prêtres du monde. Cette année, la vingt-cinquième de mon

pontificat, je voudrais entraîner plus pleinement l'ensemble de l'Église

dans cette réflexion eucharistique, et cela également pour remercier le

Seigneur du don de l'Eucharistie et du sacerdoce: « Don et mystère »

.

Si, en proclamant l'Année du Rosaire, j'ai voulu placer cette

vingt-cinquième année sous le signe de la contemplation du Christ à

l'école de Marie, je ne puis laisser passer ce Jeudi saint 2003 sans

m'arrêter devant le « visage eucharistique » du Christ, montrant plus

fortement encore à l'Église la place centrale de l'Eucharistie. C'est d'elle

que vit l'Église. C'est de ce « pain vivant » qu'elle se nourrit. Comment ne

pas ressentir le besoin d'exhorter tout le monde à en faire constamment une

expérience renouvelée ?

8. Quand je pense à l'Eucharistie, tout en regardant ma

vie de prêtre, d'évêque, de Successeur de Pierre, je me rappelle

spontanément les nombreux moments et lieux où il m'a été donné de la

célébrer. Je me souviens de l'église paroissiale de Niegowić, où j'ai exercé

ma première charge pastorale, de la collégiale Saint-Florian à Cracovie, de

la cathédrale du Wawel, de la basilique Saint-Pierre et des nombreuses

basiliques et églises de Rome et du monde entier. J'ai pu célébrer la Messe

dans des chapelles situées sur des sentiers de montagne, au bord des lacs,

sur les rives de la mer; je l'ai célébrée sur des autels bâtis dans les

stades, sur les places des villes... Ces cadres si divers de mes

Célébrations eucharistiques me font fortement ressentir leur caractère

universel et pour ainsi dire cosmique. Oui, cosmique! Car, même lorsqu'elle

est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est

toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde. Elle est un lien

entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la création.

Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création, dans un

acte suprême de louange, à Celui qui l'a tirée du néant. C'est ainsi que

lui, le prêtre souverain et éternel, entrant grâce au sang de sa Croix dans

le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au Créateur et

Père. Il le fait par le ministère sacerdotal de l'Église, à la gloire de la

Trinité sainte. C'est vraiment là le mysterium fidei qui se réalise

dans l'Eucharistie: le monde, sorti des mains de Dieu créateur, retourne à

lui après avoir été racheté par le Christ.

9. L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la

communauté des fidèles et nourriture spirituelle pour elle, est ce que

l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'histoire.

Ainsi s'explique l'attention empressée qu'elle a toujours réservée au

Mystère eucharistique, attention qui ressort de manière autorisée dans

l'œuvre des Conciles et des Souverains Pontifes. Comment ne pas admirer les

exposés doctrinaux des décrets sur la sainte Eucharistie et sur le saint

Sacrifice de la Messe promulgués par le Concile de Trente? Au cours des

siècles qui ont suivi, ces pages ont guidé la théologie aussi bien que la

catéchèse, et elles sont encore une référence dogmatique pour le renouveau

continuel et pour la croissance du peuple de Dieu dans la foi et l'amour

envers l'Eucharistie. À une époque plus proche de nous, il faut mentionner

trois encycliques : Miræ caritatis de Léon XIII (28 mai 1902)

,

Mediator Dei de Pie XII (20 novembre 1947)

et

Mysterium fidei de Paul VI (3 septembre 1965)

.

Le Concile Vatican II n'a pas publié de document spécifique sur le Mystère

eucharistique, mais il en a illustré les divers aspects dans l'ensemble de

ses documents, spécialement dans la constitution dogmatique sur l'Église

Lumen gentium et dans la constitution sur la sainte Liturgie

Sacrosanctum concilium. Moi-même, dans les premières années de mon

ministère apostolique sur la Chaire de Pierre, par la lettre apostolique

Dominicæ cenæ (24 février 1980)

,

j'ai eu l'occasion de traiter certains aspects du Mystère eucharistique et

de son incidence dans la vie de ceux qui en sont les ministres. Je reviens

aujourd'hui sur ce sujet, avec un cœur encore plus rempli d'émotion et de

gratitude, faisant en quelque sorte écho à la parole du psalmiste: « Comment

rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du

salut, j'invoquerai le nom du Seigneur » (Ps 116 [114-115], 12-13).

10. Une croissance intérieure de la communauté chrétienne

a répondu à ce souci d'annonce de la part du Magistère. Il n'y a pas de

doute que la réforme liturgique du Concile a produit de grands

bénéfices de participation plus consciente, plus active et plus fructueuse

des fidèles au saint Sacrifice de l'autel. Par ailleurs, dans beaucoup

d'endroits, l'adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque

jour et devient source inépuisable de sainteté. La pieuse participation des

fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors de la solennité du Corps et

du Sang du Christ est une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année

ceux qui y participent. On pourrait mentionner ici d'autres signes positifs

de foi et d'amour eucharistiques. Malheureusement, à côté de ces lumières,

les ombres ne manquent pas. Il y a en effet des lieux où l'on note un

abandon presque complet du culte de l'adoration eucharistique. À cela

s'ajoutent, dans tel ou tel contexte ecclésial, des abus qui contribuent à

obscurcir la foi droite et la doctrine catholique concernant cet admirable

Sacrement. Parfois se fait jour une compréhension très réductrice du Mystère

eucharistique. Privé de sa valeur sacrificielle, il est vécu comme s'il

n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et

fraternelle. De plus, la nécessité du sacerdoce ministériel, qui s'appuie

sur la succession apostolique, est parfois obscurcie, et le caractère

sacramentel de l'Eucharistie est réduit à la seule efficacité de l'annonce.

D'où, ici ou là, des initiatives œcuméniques qui, bien que suscitées par une

intention généreuse, se laissent aller à des pratiques eucharistiques

contraires à la discipline dans laquelle l'Église exprime sa foi. Comment ne

pas manifester une profonde souffrance face à tout cela ? L'Eucharistie est

un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions.

J'espère que la présente encyclique pourra contribuer efficacement à

dissiper les ombres sur le plan doctrinal et les manières de faire

inacceptables, afin que l'Eucharistie continue à resplendir dans toute la

magnificence de son mystère.

11. « La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus »

(1 Co 11, 23) institua le Sacrifice eucharistique de son Corps et de

son Sang. Les paroles de l'Apôtre Paul nous ramènent aux circonstances

dramatiques dans lesquelles est née l'Eucharistie, qui est marquée de

manière indélébile par l'événement de la passion et de la mort du Seigneur.

Elle n'en constitue pas seulement l'évocation, mais encore la

re-présentation sacramentelle. C'est le sacrifice de la Croix qui se

perpétue au long des siècles

.

On trouve une bonne expression de cette vérité dans les paroles par les

quelles, dans le rite latin, le peuple répond à la proclamation du « mystère

de la foi » faite par le prêtre: « Nous proclamons ta mort, Seigneur

Jésus ». L'Église a reçu l'Eucharistie du Christ son Seigneur non comme

un don, pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don

par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne dans sa

sainte humanité, et de son œuvre de salut. Celle-ci ne reste pas enfermée

dans le passé, puisque « tout ce que le Christ est, et tout ce qu'il a fait

et souffert pour tous les hommes, participe de l'éternité divine et

surplombe ainsi tous les temps... »

.

Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la

résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu

réellement présent et ainsi « s'opère l'œuvre de notre rédemption »

.

Ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus

Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir

laissé le moyen d'y participer comme si nous y avions été présents. Tout

fidèle peut ainsi y prendre part et en goûter les fruits d'une manière

inépuisable. Telle est la foi dont les générations chrétiennes ont vécu au

long des siècles. Cette foi, le Magistère de l'Église l'a continuellement

rappelée avec une joyeuse gratitude pour ce don inestimable

.

Je désire encore une fois redire cette vérité, en me mettant avec vous,

chers frères et sœurs, en adoration devant ce Mystère: Mystère immense,

Mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous?

Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va « jusqu'au

bout » (cf. Jn 13, 1), un amour qui ne connaît pas de mesure.

12. Cet aspect de charité universelle du Sacrement

eucharistique est fondé sur les paroles mêmes du Sauveur. En l'instituant,

Jésus ne se contenta pas de dire « Ceci est mon corps », « Ceci est mon

sang », mais il ajouta « livré pour vous » et « répandu pour la multitude »

(Lc 22, 19-20). Il n'affirma pas seulement que ce qu'il leur donnait

à manger et à boire était son corps et son sang, mais il en exprima aussi

la valeur sacrificielle, rendant présent de manière sacramentelle son

sacrifice qui s'accomplirait sur la Croix quelques heures plus tard pour le

salut de tous. « La Messe est à la fois et inséparablement le mémorial

sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la Croix, et le banquet

sacré de la communion au Corps et au Sang du Seigneur »

.

13. En vertu de son rapport étroit avec le sacrifice du

Golgotha, l'Eucharistie est un sacrifice au sens propre, et non

seulement au sens générique, comme s'il s'agissait d'une simple offrande que

le Christ fait de lui-même en nourriture spirituelle pour les fidèles. En

effet, le don de son amour et de son obéissance jusqu'au terme de sa vie

(cf. Jn 10, 17-18) est en premier lieu un don à son Père. C'est

assurément un don en notre faveur, et même en faveur de toute l'humanité

(cf. Mt 26, 28 ; Mc 14, 24 ; Lc 22, 20 ; Jn 10,

15), mais c'est avant tout un don au Père: « Sacrifice que le Père a

accepté, échangeant le don total de son Fils, qui s'est fait “obéissant

jusqu'à la mort” (Ph 2, 8), avec son propre don paternel,

c'est-à-dire avec le don de la vie nouvelle et immortelle dans la

résurrection »

.

En donnant son sacrifice à l'Église, le Christ a voulu également faire sien

le sacrifice spirituel de l'Église, appelée à s'offrir aussi elle-même en

même temps que le sacrifice du Christ. Tel est l'enseignement du Concile

Vatican II concernant tous les fidèles: « Participant au Sacrifice

eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à

Dieu la victime divine, et s'offrent eux-mêmes avec elle »

.

14. La Pâque du Christ comprend aussi, avec sa passion et

sa mort, sa résurrection, comme le rappelle l'acclamation du peuple après la

consécration: « Nous célébrons ta résurrection ». En effet, le

Sacrifice eucharistique rend présent non seulement le mystère de la passion

et de la mort du Sauveur, mais aussi le mystère de la résurrection, dans

lequel le sacrifice trouve son couronnement. C'est en tant que vivant et

ressuscité que le Christ peut, dans l'Eucharistie, se faire « pain de la

vie » (Jn 6, 35. 48), « pain vivant » (Jn 6, 51). Saint

Ambroise le rappelait aux néophytes, en appliquant à leur vie l'événement de

la résurrection : « Si le Christ est à toi aujourd'hui, il ressuscite pour

toi chaque jour »

.

Saint Cyrille d'Alexandrie, quant à lui, soulignait que la participation aux

saints Mystères « est vraiment une confession et un rappel que le Seigneur

est mort et qu'il est revenu à la vie pour nous et en notre faveur »

.

15. Dans la Messe, la représentation sacramentelle du

sacrifice du Christ couronné par sa résurrection implique une présence tout

à fait spéciale que – pour reprendre les mots de Paul VI – « on nomme

“réelle”, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas

“réelles”, mais par antonomase parce qu'elle est substantielle, et que par

elle le Christ, Homme-Dieu, se rend présent tout entier »

.

Ainsi est proposée de nouveau la doctrine toujours valable du Concile de

Trente : « Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de

toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur

et de toute la substance du vin en la substance de son sang ; ce changement,

l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation »

.

L'Eucharistie est vraiment « mysterium fidei », mystère qui dépasse

notre intelligence et qui ne peut être accueilli que dans la foi, comme

l'ont souvent rappelé les catéchèses patristiques sur ce divin Sacrement.

« Ne t'attache donc pas – exhorte saint Cyrille de Jérusalem – comme à des

éléments naturels au pain et au vin, car ils sont, selon la déclaration du

Maître, corps et sang. C'est, il est vrai, ce que te suggèrent les sens;

mais que la foi te rassure »

.

Nous continuerons à chanter avec le Docteur angélique : « Adoro te

devote, latens Deitas ». Devant ce mystère d'amour, la raison humaine

fait l'expérience de toute sa finitude. On voit alors pourquoi, au long des

siècles, cette vérité a conduit la théologie à faire de sérieux efforts de

compréhension. Ce sont des efforts louables, d'autant plus utiles et

pénétrants qu'ils ont permis de conjuguer l'exercice critique de la pensée

avec « la foi vécue » de l'Église, recueillie spécialement dans le

« charisme certain de vérité » du Magistère et dans l'« intelligence

intérieure des réalités spirituelles » à laquelle parviennent surtout les

saints

.

Il y a tout de même la limite indiquée par Paul VI: « Toute explication

théologique, cherchant quelque intelligence de ce mystère, doit, pour être

en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même,

indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la

consécration, en sorte que c'est le corps et le sang adorables du Seigneur

Jésus qui, dès lors, sont réellement présents devant nous sous les espèces

sacramentelles du pain et du vin »

.

16. L'efficacité salvifique du sacrifice se réalise en

plénitude dans la communion, quand nous recevons le corps et le sang du

Seigneur. Le Sacrifice eucharistique tend en soi à notre union intime, à

nous fidèles, avec le Christ à travers la communion: nous le recevons

lui-même, Lui qui s'est offert pour nous, nous recevons son corps, qu'il a

livré pour nous sur la Croix, son sang, qu'il a « répandu pour la multitude,

en rémission des péchés » (Mt 26, 28). Rappelons-nous ses paroles:

« De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le

Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi » (Jn 6, 57).

C'est Jésus lui-même qui nous rassure: une telle union, qu'il compare par

analogie à celle de la vie trinitaire, se réalise vraiment. L'Eucharistie

est un vrai banquet, dans lequel le Christ s'offre en nourriture. Quand

Jésus parle pour la première fois de cette nourriture, ses auditeurs restent

stupéfaits et désorientés, obligeant le Maître à souligner la vérité

objective de ses paroles: « Amen, amen, je vous le dis: si vous ne mangez

pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous

n'aurez pas la vie en vous » (Jn 6, 53). Il ne s'agit pas d'un

aliment au sens métaphorique : « Ma chair est la vraie nourriture, et mon

sang est la vraie boisson » (Jn 6, 55).

17. À travers la communion à son corps et à son sang, le

Christ nous communique aussi son Esprit. Saint Éphrem écrit: « Il appela le

pain son corps vivant, il le remplit de lui-même et de son Esprit. [...] Et

celui qui le mange avec foi mange le Feu et l'Esprit [...]. Prenez-en,

mangez-en tous, et mangez avec lui l'Esprit Saint. C'est vraiment mon corps

et celui qui le mange vivra éternellement »

.

Dans l'épiclèse eucharistique, l'Église demande ce Don divin, source de tout

autre don. On lit, par exemple, dans la Divine Liturgie de saint Jean

Chrysostome: « Nous t'invoquons, nous te prions et nous te supplions: envoie

ton Esprit Saint sur nous tous et sur ces dons, [...] afin que ceux qui y

prennent part obtiennent la purification de l'âme, la rémission des péchés

et le don du Saint Esprit »

.

Et dans le Missel romain le célébrant demande: « Quand nous serons

nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,

accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ »

.

Ainsi, par le don de son corps et de son sang, le Christ fait grandir en

nous le don de son Esprit, déjà reçu au Baptême et offert comme « sceau »

dans le sacrement de la Confirmation.

18. L'acclamation que le peuple prononce après la

consécration se conclut de manière heureuse en exprimant la dimension

eschatologique qui marque la Célébration eucharistique (cf. 1 Co 11,

26): « ... Nous attendons ta venue dans la gloire ». L'Eucharistie

est tension vers le terme, avant- goût de la plénitude de joie promise par

le Christ (cf. Jn 15, 11) ; elle est en un sens l'anticipation du

Paradis, « gage de la gloire future »

.

Dans l'Eucharistie, tout exprime cette attente confiante : « Nous espérons

le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur »

.

Celui qui se nourrit du Christ dans l'Eucharistie n'a pas besoin d'attendre

l'au-delà pour recevoir la vie éternelle : il la possède déjà sur terre,

comme prémices de la plénitude à venir, qui concernera l'homme dans sa

totalité. Dans l'Eucharistie en effet, nous recevons également la garantie

de la résurrection des corps à la fin des temps : « Celui qui mange ma chair

et boit mon sang a la vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier

jour » (Jn 6, 54). Cette garantie de la résurrection à venir vient du

fait que la chair du Fils de l'homme, donnée en nourriture, est son corps

dans son état glorieux de Ressuscité. Avec l'Eucharistie, on assimile pour

ainsi dire le « secret » de la résurrection. C'est pourquoi saint Ignace

d'Antioche définit avec justesse le Pain eucharistique comme « remède

d'immortalité, antidote pour ne pas mourir »

.

19. La tension eschatologique suscitée dans l'Eucharistie

exprime et affermit la communion avec l'Église du ciel. Ce n'est pas

par hasard que, dans les anaphores orientales ou dans les prières

eucharistiques latines, on fait mémoire avec vénération de Marie, toujours

vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, des anges, des saints

Apôtres, des glorieux martyrs et de tous les saints. C'est un aspect de

l'Eucharistie qui mérite d'être souligné: en célébrant le sacrifice de

l'Agneau, nous nous unissons à la liturgie céleste, nous associant à la

multitude immense qui s'écrie: « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui

siège sur le Trône, et par l'Agneau! » (Ap 7, 10). L'Eucharistie est

vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre! C'est un rayon de la

gloire de la Jérusalem céleste, qui traverse les nuages de notre histoire et

qui illumine notre chemin.

20. Une autre conséquence significative de cette tension

eschatologique inhérente à l'Eucharistie provient du fait qu'elle donne une

impulsion à notre marche dans l'histoire, faisant naître un germe de vive

espérance dans le dévouement quotidien de chacun à ses propres tâches. En

effet, si la vision chrétienne porte à regarder vers les « cieux nouveaux »

et la « terre nouvelle » (cf. Ap 21, 1), cela n'affaiblit pas, mais

stimule notre sens de la responsabilité envers notre terre

. Je désire le

redire avec force au début du nouveau millénaire, pour que les chrétiens se

sentent plus que jamais engagés à ne pas faillir aux devoirs de leur

citoyenneté terrestre. Il est de leur devoir de contribuer, à la lumière de

l'Évangile, à construire un monde qui soit à la mesure de l'homme et qui

réponde pleinement au dessein de Dieu.

21. Le Concile Vatican II a rappelé que la Célébration

eucharistique est au centre du processus de croissance de l'Église. En

effet, après avoir dit que « l'Église, qui est le Règne du Christ déjà

présent en mystère, grandit dans le monde de façon visible sous l'effet de

la puissance de Dieu »

comme s'il voulait répondre à la question : « Comment grandit-elle? », il

ajoute : « Chaque fois que se célèbre sur l'autel le sacrifice de la Croix,

par lequel “le Christ, notre Pâque, a été immolé” (1 Co 5, 7),

s'opère l'œuvre de notre rédemption. En même temps, par le Sacrement du pain

eucharistique, est représentée et rendue effective l'unité des fidèles qui

forment un seul corps dans le Christ (cf. 1 Co 10, 17) »

.

Aux origines mêmes de l'Église, il y a une influence déterminante de

l'Eucharistie. Les Évangélistes précisent que ce sont les Douze, les

Apôtres, qui se sont réunis autour de Jésus, à la dernière Cène (cf. Mt

26, 20 ; Mc 14, 17; Lc 22, 14). C'est un point particulier

très important, puisque les Apôtres « furent les germes du nouvel Israël et

en même temps l'origine de la hiérarchie sacrée »

.

En leur donnant son corps et son sang en nourriture, le Christ les unissait

mystérieusement à son sacrifice qui devait se consommer sur le Calvaire peu

après. Par analogie avec l'Alliance du Sinaï, scellée par le sacrifice et

l'aspersion du sang

,

les gestes et les paroles de Jésus à la dernière Cène posaient les

fondements de la nouvelle communauté messianique, le peuple de la nouvelle

Alliance. En accueillant au Cénacle l'invitation de Jésus: « Prenez et

mangez... Buvez-en tous... » (Mt 26, 26. 28), les Apôtres sont

entrés, pour la première fois, en communion sacramentelle avec Lui. À partir

de ce moment-là, et jusqu'à la fin des temps, l'Église se construit à

travers la communion sacramentelle avec le Fils de Dieu immolé pour nous:

« Faites cela en mémoire de moi... Chaque fois que vous en boirez, faites

cela en mémoire de moi » (1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 19).

22. L'incorporation au Christ, réalisée par le Baptême,

se renouvelle et se renforce continuellement par la participation au

Sacrifice eucharistique, surtout par la pleine participation que l'on y a

dans la communion sacramentelle. Nous pouvons dire non seulement que

chacun d'entre nous reçoit le Christ, mais aussi que le Christ reçoit

chacun d'entre nous. Il resserre son amitié avec nous: « Vous êtes mes

amis » (Jn 15, 14). Quant à nous, nous vivons grâce à lui: « Celui

qui me mangera vivra par moi » (Jn 6, 57). Pour le Christ et son

disciple, demeurer l'un dans l'autre se réalise de manière sublime dans la

communion eucharistique: « Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn

15, 4).

23. Par la communion eucharistique, l'Église est

également consolidée dans son unité de corps du Christ. Saint Paul se réfère

à cette efficacité unificatrice de la participation au banquet

eucharistique quand il écrit aux Corinthiens: « Le pain que nous rompons,

n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la

multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un

seul pain » (1 Co 10, 16- 17). Le commentaire de saint Jean

Chrysostome est précis et profond: « Qu'est donc ce pain? C'est le corps du

Christ. Que deviennent ceux qui le reçoivent? Le corps du Christ: non pas

plusieurs corps, mais un seul corps. En effet, comme le pain est tout un,

bien qu'il soit constitué de multiples grains qui, bien qu'on ne les voie

pas, se trouvent en lui, tels que leur différence disparaisse en raison de

leur parfaite fusion, de la même manière nous sommes unis les uns aux autres

et nous sommes unis tous ensemble au Christ »

.

L'argumentation est serrée : notre unité avec le Christ, qui est don et

grâce pour chacun, fait qu'en lui nous sommes aussi associés à l'unité de

son corps qui est l'Église. L'Eucharistie renforce l'incorporation au

Christ, qui se réalise dans le Baptême par le don de l'Esprit (cf. 1 Co

12, 13.27).

24. Le don du Christ et de son Esprit, que nous recevons

dans la communion eucharistique, accomplit avec une surabondante plénitude

les désirs d'unité fraternelle qui habitent le cœur humain; de même, il

élève l'expérience de fraternité inhérente à la participation commune à la

même table eucharistique jusqu'à un niveau bien supérieur à celui d'une

simple expérience de convivialité humaine. Par la communion au corps du

Christ, l'Église réalise toujours plus profondément son identité: elle

« est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe

et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre

humain »

.

Aux germes de désagrégation entre les hommes, qui, à l'expérience

quotidienne, apparaissent tellement enracinés dans l'humanité à cause du

péché, s'oppose la force génératrice d'unité du corps du Christ. En

faisant l'Église, l'Eucharistie crée proprement pour cette raison la

communauté entre les hommes.

25. Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors de la

Messe est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Ce culte est

étroitement uni à la célébration du Sacrifice eucharistique. La présence du

Christ sous les saintes espèces conservées après la Messe – présence qui

dure tant que subsistent les espèces du pain et du vin

–

découle de la célébration du Sacrifice et tend à la communion sacramentelle

et spirituelle

.

Il revient aux pasteurs d'encourager, y compris par leur témoignage

personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions du

Saint-Sacrement, de même que l'adoration devant le Christ présent sous les

espèces eucharistiques

.

Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le

disciple bien-aimé (cf. Jn 13, 25), d'être touchés par l'amour infini

de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout

par « l'art de la prière »

,

comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en

conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour,

devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement? Bien des fois, chers

Frères et Sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force,

consolation et soutien! De nombreux saints nous ont donné l'exemple de cette

pratique maintes fois louée et recommandée par le Magistère

.

Saint Alphonse Marie de Liguori se distingua en particulier dans ce domaine,

lui qui écrivait: « Parmi toutes les dévotions, l'adoration de Jésus dans le

Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus chère à Dieu

et la plus utile pour nous »

.

L'Eucharistie est un trésor inestimable: la célébrer, mais aussi rester en

adoration devant elle en dehors de la Messe permet de puiser à la source

même de la grâce. Une communauté chrétienne qui veut être davantage capable

de contempler le visage du Christ, selon ce que j'ai suggéré dans les

lettres apostoliques Novo millennio ineunte et Rosarium Virginis

Mariæ, ne peut pas ne pas développer également cet aspect du culte

eucharistique, dans lequel se prolongent et se multiplient les fruits de la

communion au corps et au sang du Seigneur.

26. Si, comme je l'ai rappelé plus haut, l'Eucharistie

édifie l'Église et l'Église fait l'Eucharistie, il s'ensuit que le lien

entre l'une et l'autre est très étroit. C'est tellement vrai que nous

pouvons appliquer au Mystère eucharistique ce que nous disons de l'Église

quand, dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous la confessons « une,

sainte, catholique et apostolique ». Une et catholique, l'Eucharistie l'est

également. Elle est aussi sainte, bien plus, elle est le très saint

Sacrement. Mais c'est surtout vers son apostolicité que nous voulons

maintenant porter notre attention.

27. Expliquant que l'Église est apostolique, c'est-à-dire

fondée sur les Apôtres, le Catéchisme de l'Église catholique discerne

une triple signification de cette expression. D'une part, « elle a

été et demeure bâtie sur “le fondement des Apôtres” (Ep 2, 20),

témoins choisis et envoyés en mission par le Christ lui-même »

.

À l'origine de l'Eucharistie, il y a aussi les Apôtres, non parce que le

Sacrement ne remonterait pas au Christ lui-même, mais parce qu'il leur a été

confié par Jésus et qu'il a été transmis par eux et par leurs successeurs

jusqu'à nous. C'est en continuité avec l'action des Apôtres, obéissants à

l'ordre du Seigneur, que l'Église célèbre l'Eucharistie au long des siècles.

La deuxième signification de l'apostolicité de l'Église, indiquée par le

Catéchisme, est qu'elle « garde et transmet, avec l'aide de l'Esprit qui

habite en elle, l'enseignement, le bon dépôt, les saines paroles entendues

des Apôtres »

.

Selon ce deuxième sens aussi, l'Eucharistie est apostolique parce qu'elle

est célébrée conformément à la foi des Apôtres. Au cours de l'histoire

bimillénaire du peuple de la nouvelle Alliance, le Magistère ecclésiastique

a précisé la doctrine eucharistique en diverses occasions, même en ce qui

concerne sa terminologie exacte, et cela précisément pour sauvegarder la foi

apostolique en ce très grand Mystère. Cette foi demeure inchangée, et il est

essentiel pour l'Église qu'elle le demeure.

28. Enfin, l'Église est apostolique en ce sens qu'« elle

continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les Apôtres jusqu'au

retour du Christ grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale:

le collège des évêques, “assisté par les prêtres, en union avec le

successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église” »

.

Succéder aux Apôtres dans la mission pastorale implique nécessairement le

sacrement de l'Ordre, à savoir la suite ininterrompue des ordinations

épiscopales valides, remontant jusqu'aux origines

.

Cette succession est essentielle pour qu'il y ait l'Église au sens propre et

plénier. L'Eucharistie exprime aussi ce sens de l'apostolicité. En effet,

comme l'enseigne le Concile Vatican II, « les fidèles, pour leur part, en

vertu de leur sacerdoce royal, concourent à l'offrande de l'Eucharistie »

,

mais c'est le prêtre ordonné qui « célèbre le Sacrifice eucharistique en la

personne du Christ et l'offre à Dieu au nom de tout le peuple »

.

C'est pour cela que dans le Missel romain il est prescrit que ce soit

le prêtre seul qui récite la prière eucharistique, pendant que le peuple s'y

associe dans la foi et en silence

.

29. L'expression, utilisée à maintes reprises par le

Concile Vatican II, selon laquelle « celui qui a reçu le sacerdoce

ministériel [...] célèbre le Sacrifice eucharistique en la personne du

Christ »

,

était déjà bien enracinée dans l'enseignement pontifical

.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, in persona Christi

« veut dire davantage que “au nom” ou “à la place” du Christ. In persona:

c'est-à-dire dans l'identification spécifique, sacramentelle, au “grand

prêtre de l'Alliance éternelle” qui est l'auteur et le sujet principal de

son propre sacrifice, dans lequel il ne peut vraiment être remplacé par

personne »

.

Dans l'économie du salut voulue par le Christ, le ministère des prêtres qui

ont reçu le sacrement de l'Ordre manifeste que l'Eucharistie qu'ils

célèbrent est un don qui dépasse radicalement le pouvoir de l'assemblée

et qui demeure en toute hypothèse irremplaçable pour relier validement

la consécration eucharistique au sacrifice de la Croix et à la dernière

Cène. Pour être véritablement une assemblée eucharistique, l'assemblée qui

se réunit pour la célébration de l'Eucharistie a absolument besoin d'un

prêtre ordonné qui la préside. D'autre part, la communauté n'est pas en

mesure de se donner à elle-même son ministre ordonné. Celui-ci est un don

qu'elle reçoit à travers la succession épiscopale qui remonte jusqu'aux

Apôtres. C'est l'Évêque qui, par le sacrement de l'Ordre, constitue un

nouveau prêtre, lui conférant le pouvoir de consacrer l'Eucharistie. C'est

pourquoi « dans une communauté le mystère eucharistique ne peut être célébré

par personne d'autre qu'un prêtre ordonné, comme l'a expressément déclaré le

IVe Concile du Latran »

.

30. La doctrine de l'Église catholique sur le ministère

sacerdotal dans son rapport à l'Eucharistie ainsi que la doctrine sur le

Sacrifice eucharistique ont fait l'objet, ces dernières décennies, de

dialogues utiles dans le cadre de l'activité œcuménique. Il nous faut

rendre grâce à la très sainte Trinité parce qu'il y a eu, dans ce domaine,

des progrès significatifs et des rapprochements qui nous font espérer un

avenir de pleine communion dans la foi. L'observation, faite par le Concile

au sujet des différentes communautés ecclésiales apparues depuis le XVIe

siècle et séparées de l'Église catholique, demeure encore tout à fait

pertinente: « Bien que les communautés ecclésiales séparées de nous n'aient

pas avec nous la pleine unité qui dérive du baptême et bien que nous

croyions que, en raison principalement de l'absence du sacrement de l'Ordre,

elles n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère

eucharistique, néanmoins, lorsque dans la sainte Cène elles font mémoire de

la mort et de la résurrection du Seigneur, elles professent que la vie dans

la communion au Christ est signifiée par là et elles attendent son avènement

glorieux »

.

Les fidèles catholiques, tout en respectant les convictions religieuses de

leurs frères séparés, doivent donc s'abstenir de participer à la communion

distribuée dans leurs célébrations, afin de ne pas entretenir une ambiguïté

sur la nature de l'Eucharistie et, par conséquent, manquer au devoir de

témoigner avec clarté de la vérité. Cela finirait par retarder la marche

vers la pleine unité visible. De même, on ne peut envisager de remplacer la

Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, par des

rencontres de prière avec des chrétiens appartenant aux communautés

ecclésiales déjà mentionnées ou par la participation à leur service

liturgique. De telles célébrations et rencontres, louables en elles-mêmes en

certaines circonstances, préparent à la pleine communion tant désirée, même

eucharistique, mais elles ne peuvent la remplacer. Le fait que le pouvoir de

consacrer l'Eucharistie ait été confié seulement aux Évêques et aux prêtres

ne constitue aucunement une dépréciation du reste du peuple de Dieu,

puisque, dans la communion de l'unique Corps du Christ qu'est l'Église, ce

don rejaillit au bénéfice de tous.

31. Si l'Eucharistie est le centre et le sommet de la vie

de l'Église, elle l'est pareillement du ministère sacerdotal. C'est

pourquoi, en rendant grâce à Jésus Christ notre Seigneur, je veux redire que

l'Eucharistie « est la raison d'être principale et centrale du sacrement du

sacerdoce, qui est né effectivement au moment de l'institution de

l'Eucharistie et avec elle »

.

Les activités pastorales du prêtre sont multiples. Si l'on pense aux

conditions sociales et culturelles du monde actuel, il est facile de

comprendre combien les prêtres sont guettés par le danger de la

dispersion dans de nombreuses tâches différentes. Le Concile Vatican II

a vu dans la charité pastorale le lien qui unifie leur vie et leurs

activités. Elle découle, ajoute le Concile, « avant tout du Sacrifice

eucharistique, qui est donc le centre et la racine de toute la vie du

prêtre »

.

On comprend alors l'importance pour la vie spirituelle du prêtre, autant que

pour le bien de l'Église et du monde, de mettre en pratique la

recommandation conciliaire de célébrer quotidiennement l'Eucharistie, « qui

est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du

Christ et de l'Église »

.

De cette manière, le prêtre est en mesure de vaincre toutes les tensions qui

le dispersent tout au long de ses journées, trouvant dans le Sacrifice

eucharistique, vrai centre de sa vie et de son ministère, l'énergie

spirituelle nécessaire pour affronter ses diverses tâches pastorales. Ainsi,

ses journées deviendront vraiment eucharistiques. Du caractère central de

l'Eucharistie dans la vie et dans le ministère des prêtres découle aussi son

caractère central dans la pastorale en faveur des vocations sacerdotales.

Tout d'abord, parce que la prière pour les vocations y trouve le lieu

d'une très grande union avec la prière du Christ, grand prêtre éternel; mais

aussi parce que le soin attentif apporté par les prêtres au ministère

eucharistique, associé à la promotion de la participation consciente, active

et fructueuse des fidèles à l'Eucharistie, constitue, pour les jeunes, un

exemple efficace et un encouragement à répondre avec générosité à l'appel de

Dieu. Ce dernier se sert souvent de l'exemple de charité pastorale zélée

d'un prêtre pour répandre et faire grandir dans le cœur d'un jeune la

semence de l'appel au sacerdoce.

32. Tout cela montre combien est douloureuse et anormale

la situation d'une communauté chrétienne qui, tout en ayant les

caractéristiques d'une paroisse quant au nombre et à la variété des fidèles,

manque cependant d'un prêtre pour la guider. En effet, la paroisse est une

communauté de baptisés qui expriment et consolident leur identité surtout à

travers la célébration du Sacrifice eucharistique. Mais pour cela la

présence d'un prêtre est nécessaire, lui seul ayant le pouvoir d'offrir

l'Eucharistie in persona Christi. Quand la communauté est privée de

prêtre, on cherche à juste titre à y remédier d'une certaine manière, afin

que se poursuivent les célébrations dominicales, et, dans ce cas, les

religieux et les laïcs qui guident leurs frères et sœurs dans la prière

exercent de façon louable le sacerdoce commun de tous les fidèles, fondé sur

la grâce du Baptême. Mais de telles solutions ne doivent être considérées

que comme provisoires, durant le temps où la communauté est en attente d'un

prêtre. Le caractère sacramentellement inachevé de ces célébrations doit

avant tout inciter l'ensemble de la communauté à prier avec une plus grande

ferveur pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson (cf. Mt

9, 38) ; il doit aussi l'inciter à mettre en œuvre tous les autres éléments

constitutifs d'une pastorale vocationelle adaptée, sans céder à la tentation

de chercher des solutions dans l'affaiblissement des exigences relatives aux

qualités morales et à la formation exigées des candidats au sacerdoce.

33. Lorsque, en raison du manque de prêtres, une

participation à la charge pastorale d'une paroisse a été confiée à des

fidèles non ordonnés, ceux-ci garderont présent à l'esprit que, comme

l'enseigne le Concile Vatican II, « aucune communauté chrétienne ne s'édifie

si elle n'a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très

sainte Eucharistie »

.

Ils auront donc soin de maintenir vive dans la communauté une véritable

« faim » de l'Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion

d'avoir la célébration de la Messe, en profitant même de la présence

occasionnelle d'un prêtre, pourvu qu'il ne soit pas empêché de la célébrer

par le droit de l'Église.

34. En 1985, l'Assemblée extraordinaire du Synode des

Évêques a vu dans « l'ecclésiologie de communion » l'idée centrale et

fondamentale des documents du Concile Vatican II

.

Durant son pèlerinage sur la terre, l'Église est appelée à maintenir et à

promouvoir aussi bien la communion avec le Dieu Trinité que la communion

entres les fidèles. À cette fin, elle dispose de la Parole et des

Sacrements, surtout de l'Eucharistie, dont elle reçoit continuellement « vie

et croissance »

et

dans laquelle, en même temps, elle s'exprime elle-même. Ce n'est pas par

hasard que le terme communion est devenu l'un des noms spécifiques de

ce très grand Sacrement. L'Eucharistie apparaît donc comme le sommet de tous

les Sacrements car elle porte à sa perfection la communion avec Dieu le

Père, grâce à l'identification au Fils unique par l'action du Saint-Esprit.

Avec une foi pénétrante, l'un des grands auteurs de la tradition byzantine

exprimait cette vérité à propos de l'Eucharistie : « Ainsi ce mystère est

parfait, à la différence de tout autre rite, et il conduit à la cime même

des biens, puisque là se trouve aussi la fin suprême de tout effort humain.

Car c'est Dieu lui-même que nous rencontrons en lui, et Dieu s'unit à nous

de l'union la plus parfaite »

.

C'est précisément pour cela qu'il est opportun de cultiver dans les cœurs

le désir constant du Sacrement de l'Eucharistie. C'est ainsi qu'est née

la pratique de la « communion spirituelle », heureusement répandue depuis

des siècles dans l'Église et recommandée par de saints maîtres de vie

spirituelle. Sainte Thérèse de Jésus écrivait: « Lorsque vous ne recevez pas

la communion à la Messe que vous entendez, communiez spirituellement, c'est

là une méthode très avantageuse [...] ; vous imprimerez ainsi en vous un

amour profond pour notre Seigneur »

.

35. Toutefois, la célébration de l'Eucharistie ne peut

pas être le point de départ de la communion, qu'elle présuppose comme

existante, pour ensuite la consolider et la porter à sa perfection. Le

Sacrement exprime ce lien de communion d'une part dans sa dimension

invisible qui, dans le Christ, par l'action de l'Esprit Saint, nous lie

au Père et entre nous, d'autre part dans sa dimension visible qui

implique la communion dans la doctrine des Apôtres, dans les sacrements et

dans l'ordre hiérarchique. Le rapport étroit qui existe entre les éléments

invisibles et les éléments visibles de la communion ecclésiale est

constitutif de l'Église comme Sacrement du salut

.

C'est seulement dans ce contexte qu'il y a la célébration légitime de

l'Eucharistie et la véritable participation à ce Sacrement. Il en résulte

une exigence intrinsèque à l'Eucharistie: qu'elle soit célébrée dans la

communion et, concrètement, dans l'intégrité des conditions requises.

36. La communion invisible, tout en étant par nature

toujours en croissance, suppose la vie de la grâce, par laquelle nous sommes

rendus « participants de la nature divine » (2 P 1, 4), et la

pratique des vertus de foi, d'espérance et de charité. En effet, c'est

seulement ainsi que s'établit une vraie communion avec le Père, le Fils et

le Saint-Esprit. La foi ne suffit pas; il convient aussi de persévérer dans

la grâce sanctifiante et dans la charité, en demeurant au sein de l'Église

« de corps » et « de cœur » ;

il

faut donc, pour le dire avec les paroles de saint Paul, « la foi opérant par

la charité » (Ga 5, 6). Le respect de la totalité des liens

invisibles est un devoir moral strict pour le chrétien qui veut participer

pleinement à l'Eucharistie en communiant au corps et au sang du Christ. Le

même Apôtre rappelle ce devoir au fidèle par l'avertissement: « Que chacun,

donc, s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette

coupe » (1 Co 11, 28). Avec toute la force de son éloquence, saint

Jean Chrysostome exhortait les fidèles: « Moi aussi, j'élève la voix, je

supplie, je prie et je vous supplie de ne pas vous approcher de cette table

sainte avec une conscience souillée et corrompue. Une telle attitude en

effet ne s'appellera jamais communion, même si nous recevions mille fois le

corps du Seigneur, mais plutôt condamnation, tourment et accroissement des

châtiments »

.

Dans cette même perspective, le Catéchisme de l'Église catholique

établit à juste titre: « Celui qui est conscient d'un péché grave doit

recevoir le sacrement de la Réconciliation avant d'accéder à la communion »

.

Je désire donc redire que demeure et demeurera toujours valable dans

l'Église la norme par laquelle le Concile de Trente a appliqué concrètement

la sévère admonition de l'Apôtre Paul, en affirmant que, pour une digne

réception de l'Eucharistie, « si quelqu'un est conscient d'être en état de

péché mortel, il doit, auparavant, confesser ses péchés »

.

37. L'Eucharistie et la Pénitence sont deux sacrements

intimement liés. Si l'Eucharistie rend présent le Sacrifice rédempteur de la

Croix, le perpétuant sacramentellement, cela signifie que, de ce Sacrement,

découle une exigence continuelle de conversion, de réponse personnelle à

l'exhortation adressée par saint Paul aux chrétiens de Corinthe: « Au nom du

Christ, nous vous le demandons: laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2

Co 5, 20). Si le chrétien a sur la conscience le poids d'un péché grave,

l'itinéraire de pénitence, à travers le sacrement de la Réconciliation,

devient le passage obligé pour accéder à la pleine participation au

Sacrifice eucharistique.

38. La communion ecclésiale, comme je l'ai déjà

rappelé, est aussi visible, et elle s'exprime à travers les liens énumérés

par le même Concile lorsqu'il enseigne: « Sont pleinement incorporés à la

société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'Esprit du Christ, acceptent

intégralement son organisation et tous les moyens de salut qui ont été

institués en elle et qui, par les liens que constituent la profession de

foi, les sacrements, le gouvernement et la communion ecclésiastiques, sont

unis, dans l'organisme visible de l'Église, avec le Christ qui la régit par

le Souverain Pontife et les évêques »

.

39. Par ailleurs, en raison du caractère même de la

communion ecclésiale et du rapport qu'elle entretient avec le Sacrement de

l'Eucharistie, il faut rappeler que « le Sacrifice eucharistique, tout en

étant toujours célébré dans une communauté particulière, n'est jamais une

célébration de cette seule communauté: celle-ci en effet, en recevant la

présence eucharistique du Seigneur, reçoit l'intégralité du don du salut et,

bien que dans sa particularité visible permanente, elle se manifeste aussi

comme image et vraie présence de l'Église une, sainte, catholique et

apostolique »

.

Il en découle qu'une communauté vraiment eucharistique ne peut se replier

sur elle-même, comme si elle était autosuffisante, mais qu'elle doit être en

syntonie avec chaque autre communauté catholique.

40. L'Eucharistie crée la communion et éduque à

la communion. Saint Paul écrivait aux fidèles de Corinthe, leur montrant

combien leurs divisions, qui se manifestaient dans l'assemblée

eucharistique, étaient en opposition avec ce qu'ils célébraient, la Cène du

Seigneur. En conséquence, l'Apôtre les invitait à réfléchir sur la réalité

véritable de l'Eucharistie, pour les faire revenir à un esprit de communion

fraternelle (cf. 1 Co 11, 17-34). Saint Augustin s'est efficacement

fait l'écho de cette exigence. Rappelant la parole de l'Apôtre : « Vous êtes

le corps du Christ et vous êtes les membres de ce corps » (1 Co 12,

27), il faisait remarquer: « Si donc vous êtes le Corps du Christ et ses

membres, le symbole de ce que vous êtes se trouve déposé sur la table du

Seigneur; vous y recevez votre propre mystère »

.

Et il en tirait la conséquence suivante: « Notre Seigneur [...] a consacré

sur la table le mystère de notre paix et de notre unité. Celui qui reçoit le

mystère de l'unité, et ne reste pas dans les liens de la paix, ne reçoit pas

son mystère pour son salut; il reçoit un témoignage qui le condamne »

.

41. Cette promotion particulièrement efficace de la

communion, qui est le propre de l'Eucharistie, est l'une des raisons de

l'importance de la Messe dominicale. Sur cet aspect et sur les raisons qui

le rendent essentiel à la vie de l'Église et des fidèles, je me suis

longuement arrêté dans la lettre apostolique Dies Domini

sur la sanctification du dimanche. Je rappelais entre autre que pour les

fidèles, participer à la Messe est une obligation, à moins qu'ils n'aient un

empêchement grave, et de même, les Pasteurs ont de leur côté le devoir

correspondant d'offrir à tous la possibilité effective de satisfaire au

précepte

.

Plus récemment, dans la Lettre apostolique Novo millennio ineunte,

traçant le chemin pastoral de l'Église au début du troisième millénaire,

j'ai voulu mettre particulièrement en relief l'Eucharistie dominicale,

soulignant en quoi elle était efficacement créatrice de communion: « Elle

est, écrivais-je, le lieu privilégié où la communion est constamment

annoncée et entretenue. Précisément par la participation à l'Eucharistie, le

jour du Seigneur devient aussi le jour de l'Église, qui peut

exercer ainsi de manière efficace son rôle de sacrement d'unité »

.

42. Conserver et promouvoir la communion ecclésiale est

une tâche pour tout fidèle, qui trouve dans l'Eucharistie, sacrement de

l'unité de l'Église, un lieu pour manifester sa sollicitude d'une manière

spéciale. Plus concrètement, cette tâche incombe avec une responsabilité

particulière aux Pasteurs de l'Église, chacun à son rang et selon sa charge

ecclésiastique. C'est pourquoi l'Église a donné des normes qui visent tout à

la fois à favoriser l'accès fréquent et fructueux des fidèles à la table

eucharistique, et à déterminer les conditions objectives dans lesquelles il

faut s'abstenir d'administrer la communion. En favoriser avec soin la fidèle

observance devient une expression effective d'amour envers l'Eucharistie et

envers l'Église.

43. Considérant l'Eucharistie comme sacrement de la

communion ecclésiale, il y a un argument à ne pas omettre en raison de son

importance: je me réfère à son lien avec l'engagement œcuménique.

Nous devons tous rendre grâce à la très sainte Trinité parce que, en ces

dernières décennies, de nombreux fidèles partout dans le monde ont été

touchés par le désir ardent de l'unité entre tous les chrétiens. Le Concile

Vatican II, au début du décret sur l'œcuménisme, y reconnaît un don spécial

de Dieu

.

Cela a constitué une grâce efficace qui a engagé sur la route de

l'œcuménisme aussi bien nous-mêmes, fils de l'Église catholique, que nos

frères des autres Églises et Communautés ecclésiales. Le désir de parvenir à

l'unité nous incite à tourner nos regards vers l'Eucharistie, qui est le

Sacrement par excellence de l'unité du peuple de Dieu, étant donné qu'il en

est l'expression la plus parfaite et la source incomparable

.

Dans la célébration du Sacrifice eucharistique, l'Église fait monter sa

supplication vers Dieu, Père des miséricordes, pour qu'il donne à ses fils

la plénitude de l'Esprit Saint, de sorte qu'ils deviennent dans le Christ un

seul corps et un seul esprit

.

En présentant cette prière au Père des lumières, de qui viennent « les dons

les meilleurs et les présents merveilleux » (Jc 1, 17), l'Église

croit en son efficacité, puisqu'elle prie en union avec le Christ Tête et

Époux, lequel fait sienne la supplication de l'épouse, l'unissant à celle de

son sacrifice rédempteur.

44. Précisément parce que l'unité de l'Église, que

l'Eucharistie réalise par le sacrifice du Christ, et par la communion au

corps et au sang du Seigneur, comporte l'exigence, à laquelle on ne saurait

déroger, de la communion totale dans les liens de la profession de foi, des

sacrements et du gouvernement ecclésiastique, il n'est pas possible de

concélébrer la même liturgie eucharistique jusqu'à ce que soit rétablie

l'intégrité de ces liens. Une telle concélébration ne saurait être un moyen

valable et pourrait même constituer un obstacle pour parvenir à la pleine

communion, minimisant la valeur de la distance qui nous sépare du but et

introduisant ou avalisant des ambiguïtés sur telle ou telle vérité de foi.

Le chemin vers la pleine unité ne peut se faire que dans la vérité. En cette

matière, les interdictions de la loi de l'Église ne laissent pas de place

aux incertitudes

,

conformément à la norme morale proclamée par le Concile Vatican II

.

Je voudrais cependant redire ce que j'ajoutais dans l'encyclique Ut unum

sint, après avoir pris acte de l'impossibilité de partager la même

Eucharistie: « Nous aussi, nous avons le désir ardent de célébrer ensemble

l'unique Eucharistie du Seigneur, et ce désir devient déjà une louange

commune et une même imploration. Ensemble, nous nous tournons vers le Père

et nous le faisons toujours plus “d'un seul cœur” »

.

45. S'il n'est en aucun cas légitime de concélébrer

lorsqu'il n'y a pas pleine communion, il n'en va pas de même en ce qui

concerne l'administration de l'Eucharistie, dans des circonstances

spéciales, à des personnes appartenant à des Églises ou à des

Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église

catholique. Dans ce cas en effet, l'objectif est de pourvoir à un sérieux

besoin spirituel pour le salut éternel de ces personnes, et non de réaliser

une intercommunion, impossible tant que ne sont pas pleinement

établis les liens visibles de la communion ecclésiale.

46. Dans l'encyclique Ut unum sint, j'ai moi-même

manifesté combien j'apprécie ces normes qui permettent de pourvoir au salut

des âmes avec le discernement nécessaire: « C'est un motif de joie que les

ministres catholiques puissent, en des cas particuliers déterminés,

administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de l'onction

des malades, à d'autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec

l'Église catholique, mais qui désirent ardemment les recevoir, qui les

demandent librement et qui partagent la foi que l'Église catholique confesse

dans ces sacrements. Réciproquement, dans des cas déterminés et pour des

circonstances particulières, les catholiques peuvent aussi recourir pour ces

mêmes sacrements aux ministres des Églises dans lesquelles ils sont

valides »

.

47. Celui qui lit le récit de l'institution de

l'Eucharistie dans les Évangiles synoptiques est frappé tout à la fois par

la simplicité et par la « gravité » avec lesquelles Jésus, le soir de la

dernière Cène, institue ce grand Sacrement. Il y a un épisode qui, en un

sens, lui sert de prélude: c'est l'onction à Béthanie. Une femme, que

Jean identifie à Marie, sœur de Lazare, verse sur la tête de Jésus un flacon

de parfum précieux, provoquant chez les disciples – en particulier

chez Judas (cf. Mt 26, 8; Mc 14, 4; Jn 12, 4) – une

réaction de protestation, comme si un tel geste constituait un

« gaspillage » intolérable en regard des besoins des pauvres. Le jugement de

Jésus est cependant bien différent. Sans rien ôter au devoir de charité

envers les indigents, auprès desquels les disciples devront toujours se

dévouer – « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mt 26,

11; Mc 14, 7; cf. Jn 12, 8) –, Jésus pense à l'événement

imminent de sa mort et de sa sépulture, et il voit dans l'onction qui vient

de lui être donnée une anticipation de l'honneur dont son corps continuera à

être digne même après sa mort, car il est indissolublement lié au mystère de

sa personne. Dans les Évangiles synoptiques, le récit se poursuit avec

l'ordre que donne Jésus à ses disciples de préparer minutieusement la

« grande salle » nécessaire pour prendre le repas pascal (cf. Mc

14, 15; Lc 22, 12) et avec le récit de l'institution de

l'Eucharistie. Faisant entrevoir au moins en partie le cadre des rites juifs

qui structurent le repas pascal jusqu'au chant du Hallel (cf. Mt 26,

30; Mc 14, 26), le récit propose de façon aussi concise que

solennelle, même dans les variantes des différentes traditions, les paroles

prononcées par le Christ sur le pain et sur le vin, qu'il assume comme

expressions concrètes de son corps livré et de son sang versé. Tous ces

détails sont rappelés par les Évangélistes à la lumière d'une pratique de la

« fraction du pain » désormais affermie dans l'Église primitive. Mais

assurément, à partir de l'histoire vécue par Jésus, l'événement du Jeudi

saint porte de manière visible les traits d'une « sensibilité » liturgique

modelée sur la tradition vétéro-testamentaire et prête à se remodeler dans

la célébration chrétienne en harmonie avec le nouveau contenu de la Pâque.

48. Comme la femme de l'onction à Béthanie, l'Église

n'a pas craint de « gaspiller », plaçant le meilleur de ses ressources

pour exprimer son admiration et son adoration face au don incommensurable

de l'Eucharistie. De même que les premiers disciples chargés de préparer

la « grande salle », elle s'est sentie poussée, au cours des siècles et dans

la succession des cultures, à célébrer l'Eucharistie dans un contexte digne

d'un si grand Mystère. La liturgie chrétienne est née dans le sillage

des paroles et des gestes de Jésus, développant l'héritage rituel du

judaïsme. Et en effet, comment pourrait- on jamais exprimer de manière

adéquate l'accueil du don que l'Époux divin fait continuellement de lui-même

à l'Église-Épouse, en mettant à la portée des générations successives de

croyants le Sacrifice offert une fois pour toutes sur la Croix et en se

faisant nourriture pour tous les fidèles? Si la logique du « banquet »

suscite un esprit de famille, l'Église n'a jamais cédé à la tentation de

banaliser cette « familiarité » avec son Époux en oubliant qu'il est aussi

son Seigneur et que le « banquet » demeure pour toujours un banquet

sacrificiel, marqué par le sang versé sur le Golgotha. Le Banquet

eucharistique est vraiment un banquet « sacré », dans lequel la

simplicité des signes cache la profondeur insondable de la sainteté de Dieu:

« O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! ». Le pain qui est

rompu sur nos autels, offert à notre condition de pèlerins en marche sur les

chemins du monde, est « panis angelorum », pain des anges, dont on ne

peut s'approcher qu'avec l'humilité du centurion de l'Évangile: « Seigneur,

je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit » (Mt 8, 8; Lc

7, 6).

49. En se laissant porter par ce sens élevé du mystère,

on comprend que la foi de l'Église dans le Mystère eucharistique se soit

exprimée dans l'histoire non seulement par la requête d'une attitude

intérieure de dévotion, mais aussi par une série d'expressions

extérieures, destinées à évoquer et à souligner la grandeur de

l'événement célébré. De là naît le parcours qui a conduit progressivement à

délimiter un statut spécial de réglementation pour la liturgie

eucharistique, dans le respect des diverses traditions ecclésiales

légitimement constituées. Sur cette base s'est aussi développé un riche

patrimoine artistique. L'architecture, la sculpture, la peinture, la

musique, en se laissant orienter par le mystère chrétien, ont trouvé dans

l'Eucharistie, directement ou indirectement, un motif de grande inspiration.

Il en a été ainsi par exemple pour l'architecture, qui, dès que le contexte

historique l'a permis, a vu le lieu des premières Célébrations

eucharistiques passer des « domus » des familles chrétiennes aux

basiliques solennelles des premiers siècles, puis aux imposantes

cathédrales du Moyen- Âge, et finalement aux églises, grandes et

petites, qui se sont multipliées progressivement sur les terres où le

christianisme est parvenu. La forme des autels et des tabernacles s'est

développée dans les espaces liturgiques, suivant, d'une fois sur l'autre,

non seulement les élans de l'inspiration, mais aussi les indications d'une

compréhension précise du Mystère. On peut en dire autant de la musique

sacrée, en pensant simplement à l'inspiration des mélodies grégoriennes,

aux nombreux auteurs, et biens souvent grands auteurs, qui se sont mesurés

aux textes liturgiques de la Messe. Et ne voit-on pas, dans le domaine des

objets et des ornements utilisés pour la célébration liturgique, une

quantité importante de productions artistiques, allant des

réalisations d'un bon artisanat jusqu'aux véritables œuvres d'art? On peut

dire alors que, si l'Eucharistie a modelé l'Église et la spiritualité, elle

a aussi influencé fortement la « culture », spécialement dans le domaine

esthétique.

50. Les chrétiens d'Occident et d'Orient ont « rivalisé »

dans cet effort d'adoration du Mystère, sous l'aspect rituel et esthétique.

Comment ne pas rendre grâce au Seigneur, en particulier pour la contribution

apportée à l'art chrétien par les grandes œuvres d'architecture et de

peinture de la tradition gréco-byzantine et de toute l'aire géographique et

culturelle slave? En Orient, l'art sacré a conservé un sens singulièrement

fort du mystère, qui poussa les artistes à concevoir leur effort de

production du beau non seulement comme une expression de leur génie, mais

aussi comme un service authentique rendu à la foi. Allant bien

au-delà de la simple habileté technique, ils ont su s'ouvrir avec docilité

au souffle de l'Esprit de Dieu. Les splendeurs de l'architecture et des

mosaïques dans l'Orient et dans l'Occident chrétiens sont un patrimoine

universel des croyants, et elles portent en elles un souhait, je dirais même

un gage, de la plénitude tant désirée de la communion dans la foi et dans la

célébration. Cela suppose et exige, comme dans la célèbre icône de la

Trinité de Roublev, une Église profondément « eucharistique », où le

partage du mystère du Christ dans le pain rompu est comme immergé dans

l'ineffable unité des trois Personnes divines, faisant de l'Église elle-même

une « icône » de la Trinité. Dans cette perspective d'un art qui tend à

exprimer, à travers tous ses éléments, le sens de l'Eucharistie selon

l'enseignement de l'Église, il convient de prêter une attention soutenue aux

normes qui concernent la construction et l'ameublement des édifices

sacrés. L'espace de création que l'Église a toujours laissé aux artistes

est large, comme l'histoire le montre et ainsi que je l'ai moi-même souligné

dans la Lettre aux artistes

. Mais l'art sacré doit se caractériser par sa

capacité d'exprimer de manière adéquate le Mystère accueilli dans la

plénitude de la foi de l'Église et selon les indications pastorales

convenables données par l'Autorité compétente. Cela vaut tout autant pour

les arts figuratifs que pour la musique sacrée.

51. Ce qui s'est produit dans les terres de vieille

chrétienté en matière d'art sacré et de discipline liturgique est en train

de se développer aussi sur les continents où le christianisme est plus

jeune. C'est là l'orientation qui a été donnée précisément par le

Concile Vatican II concernant l'exigence d'une « inculturation » à la fois

saine et nécessaire. Au cours de mes nombreux voyages pastoraux, j'ai pu

observer, dans toutes les régions du monde, la vitalité qui peut se

manifester dans les Célébrations eucharistiques au contact des formes, des