|

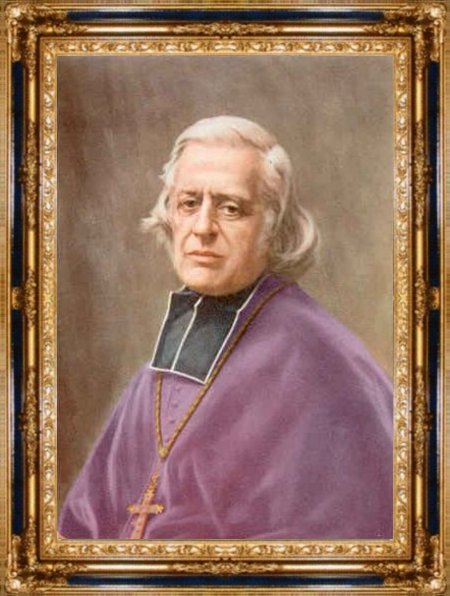

Charles Joseph Eugène de Mazenod vit le jour

dans un monde en pleine et rapide évolution. Né à Aix-en- Provence, dans le sud

de la France, le premier août 1782, il paraissait assuré d'une brillante

carrière et d'une certaine aisance de par sa famille qui était de la petite

noblesse. Les bouleversements de la révolution française allaient changer cela

pour toujours. Eugène n'avait encore que huit ans quand sa famille dut fuir la

France en abandonnant ses biens derrière elle. La famille commençait alors un

long et pénible exil qui allait durer onze ans. Provence, dans le sud

de la France, le premier août 1782, il paraissait assuré d'une brillante

carrière et d'une certaine aisance de par sa famille qui était de la petite

noblesse. Les bouleversements de la révolution française allaient changer cela

pour toujours. Eugène n'avait encore que huit ans quand sa famille dut fuir la

France en abandonnant ses biens derrière elle. La famille commençait alors un

long et pénible exil qui allait durer onze ans.

Les années en Italie

La famille de Mazenod, partit en exil en

Italie, passant d'une cité à une autre. Le père, qui avait été Président de

chambre au Parlement d'Aix, fut contraint de s'adonner au commerce pour faire

vivre sa famille. Il se montra si peu habile en affaire qu'au bout de quelques

années sa famille était proche de la détresse. Eugène étudia quelque peu au

Collège des Nobles à Turin mais l'obligation de partir pour Venise allait

marquer pour lui la fin d'une fréquentation scolaire normale. Un prêtre, Don

Bartolo Zinelli, qui était proche de la famille de Mazenod, entreprit de

travailler à la formation du jeune émigré. Don Bartolo donna à Eugène une

éducation fondamentale imprégnée du sens de Dieu et du désir d'une vie de piété

qui devaient l'accompagner pour toujours malgré les hauts et les bas de son

existence. Un nouveau déplacement, vers Naples cette fois, engendra une période

d'ennui doublée d'un sentiment d'impuissance. La famille changea de nouveau, et

cette fois se rendit à Palerme, où grâce à la bonté du Duc et de la Duchesse de

Cannizzaro, Eugène goûta pour la première fois à la vie de la noblesse qu'il

trouva agréable. Il prit le titre de "Comte de Mazenod", s'initia aux habitudes

de cour et se mit à rêver à un brillant avenir.

Le retour en France: la Prêtrise

En 1802, à l'âge de 20 ans, Eugène put

retourner dans son pays. Tous ses rêves et ses illusions s'évanouirent

rapidement. Il n'était que le "Citoyen" Mazenod. La France avait beaucoup

changé. Ses parents s'étaient séparés. Sa mère essaya de récupérer le patrimoine

familial. Elle était aussi très préoccupée de marier Eugène à une plus riche

héritière. Il devint pessimiste face à l'avenir qui s'offrait à lui. Mais son

souci spontané des autres, joint à la foi qu'il avait développée à Venise

commencèrent à s'affirmer. Il fut profondément peiné par la situation

désastreuse de l'Église de France qui avait été provoquée, attaquée et décimée

par la révolution. L'appel au sacerdoce commença à se manifester en lui et

Eugène répondit à cet appel. En dépit de l'opposition de sa mère, il entra au

Séminaire Saint-Sulpice à Paris et le 21 décembre 1811 il fut ordonné prêtre à

Amiens.

Les engagements apostoliques : Oblats de Marie Immaculée

Revenant à Aix-en-Provence, il ne prit pas la

charge d'une paroisse, mais commença à exercer son ministère en se souciant tout

spécialement d'aider spirituellement les plus pauvres: les prisonniers, les

jeunes, les employés, les gens des campagnes. Souvent, Eugène fut en butte à

l'opposition du clergé local. Mais bientôt il trouva d'autres prêtres également

remplis de zèle et prêts à sortir des sentiers battus. Eugène et ses compagnons

prêchèrent en provençal, le langage courant chez leurs auditeurs et non dans le

français des gens instruits. Ils allaient de village en village enseignant le

"petit peuple" et passant de longues heures au confessionnal. Entre ces

"missions paroissiales", le groupe se retrouvait pour une intense vie

communautaire de prière, d'étude et de fraternité. Ils s'appelaient "Les

Missionnaires de Provence". Pour assurer la continuité de l'œuvre, Eugène

entreprit une démarche audacieuse, celle d'en appeler au Saint-Père et de lui

demander que son groupe soit reconnu comme congrégation de droit pontifical.

Sa foi et sa persévérance portèrent des fruits

et c'est ainsi que le 17 février 1826, le Pape Léon XII approuvait la nouvelle

congrégation sous le nom d'"Oblats de Marie Immaculée". Eugène fut élu supérieur

général et il continua d'inspirer et de guider ses membres pendant 35 ans

encore, jusqu'à sa mort. Le nombre des oeuvres allait croissant: prédications,

confessions, ministère auprès des jeunes, responsabilité de sanctuaires marials,

visites de prisons, directions de séminaires, charges de paroisses. Dans leur

accomplissement, Eugène insista toujours sur la nécessité d'une profonde

formation spirituelle et d'une vie communautaire intense. Il aimait Jésus Christ

avec passion et il était toujours prêt à assumer un nouvel engagement s'il y

voyait une réponse aux besoins de l'Église. La "gloire de Dieu, le bien de

l'Église et la sanctification des âmes" étaient à la source de son dynamisme

intérieur.

Évêque de Marseille

Le diocèse de Marseille avait été supprimé

après le Concordat de 1802. Quand il fut rétabli, c'est le vieil oncle d'Eugène,

le chanoine Fortuné de Mazenod, qui y fut nommé évêque. Aussitôt, le nouvel

évêque appela Eugène comme vicaire général et c'est ainsi que le chantier

immense de la reconstruction du diocèse lui incomba. Après quelques années, en

1832, Eugène lui-même, fut nommé évêque auxiliaire de son oncle. Son ordination

épiscopale eut lieu à Rome. Ce fut considère comme un défi au gouvernement

français qui prétendait avoir le droit de confirmer de telles nominations. Il

s'en suivit une bataille diplomatique serrée. Eugène en fut le centre:

accusations, incompréhensions, menaces et récriminations. Ce fut une période

douloureuse pour lui, douleur accrue encore par les difficultés croissantes de

sa propre famille religieuse.

Cependant, il garda fermement le cap et

finalement les affaires s'apaisèrent. Cinq ans plus tard, quand son Oncle se

retira, il fut nommé évêque de Marseille.

Un coeur grand comme le monde

Bien qu'il ait fondé les Oblats de Marie

Immaculée pour apporter d'abord les services de la foi aux pauvres des campagnes

de France, le zèle d'Eugène pour le Royaume de Dieu et son amour pour l'Église

amenèrent les Oblats à la pointe de l'apostolat missionnaire. Ceux-ci

s'installèrent en Suisse, en Angleterre et en Irlande. En raison de son zèle,

Eugène fut regardé comme un "second Saint Paul". Des évêques missionnaires

vinrent lui demander d'envoyer des Oblats dans leur champ apostolique en

expansion. Malgré le petit nombre des membres de son Institut, Eugène répondit

généreusement. Il envoya ses hommes au Canada, aux Etats-Unis, à Ceylan (Sri

Lanka), en Afrique du Sud et au Basutoland (Lesotho). Missionnaires à sa

manière, ils se répandirent en prêchant, baptisant, apportant à tous leur

soutien. Fréquemment, ils s'installèrent dans des terres ignorées, établirent et

dirigèrent de nouveaux diocèses et de multiples façons ils "osèrent tout, pour

faire avancer le Règne de Dieu". Pendant les années qui suivirent, l'élan

missionnaire s'est poursuivi de sorte qu'aujourd'hui l'esprit d'Eugène de

Mazenod est bien vivant dans 68 pays.

Pasteur de son Diocèse

Dans ce bouillonnement d'activités

missionnaires, Eugène se révélait comme l'éminent pasteur du Diocèse de

Marseille. Il assurait la meilleure formation à ses prêtres, établissait de

nouvelles paroisses, construisait une nouvelle cathédrale ainsi que, dominant la

ville, la spectaculaire basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. II encourageait ses

prêtres à devenir des saints, invitait un grand nombre de communautés

religieuses à travailler dans son diocèse et prenait la tête de l'ensemble des

évêques français pour appuyer le Pape dans ses droits. Il devint une figure

reconnue de l'Église de France. En 1856, Napoléon III le nommait sénateur, et à

sa mort il était le doyen des évêques de France.

L'héritage d'un saint

Le 21 mai 1861 Eugène de Mazenod retournait

vers Dieu à l'âge de 79 ans. Ainsi se terminait une vie riche de réalisations

dont plusieurs avaient été portées dans la souffrance. Pour sa famille

religieuse et pour son diocèse, il avait été à la fois point d'appui et

inspiration, pour Dieu et l'Église, il avait été un fils fidèle et généreux. Au

moment de sa mort, il laissa une ultime recommandation: "Entre vous, pratiquez

bien la charité! La charité, la charité et dans le monde, le zèle pour le salut

des âmes". L'Église en le déclarant "Saint" le 3 décembre 1995, met en valeur

ces deux traits de sa vie: l'amour et le zèle. Sa vie et ses oeuvres demeurent

pour tous une ouverture sur le mystère de Dieu lui-même. Ceci est le plus grand

don qu'Eugène de Mazenod, Oblat de Marie Immaculée, puisse nous offrir.

|