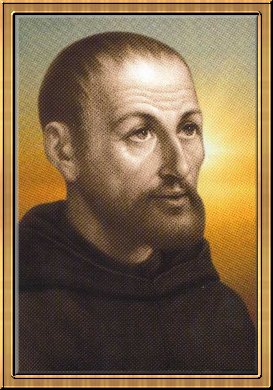

Nicolas Barré

prêtre Minime,

fondateur

1621-1686

Une vie d’apôtre

Nicolas Barré est né à Amiens (France), le 21 octobre 1621.

Il est le fils aîné de parents commerçants qui auront

après

lui quatre filles.

après

lui quatre filles.

Sa famille connaît une certaine aisance, mais autour d'elle grande est la misère provoquée par la guerre, la famine, les épidémies. Il a 15 ans lors du long siège de Corbie, situé à dix sept kilomètres d'Amiens, tandis que la peste s'abat sur la région faisant des milliers de victimes. Elève des Jésuites, il fait des études brillantes, et on lui promet un bel avenir.

Mais, à l'âge de 19 ans, il décide d'entrer dans l'Ordre Religieux des Minimes de St. François de Paule, dont le nom signifie "les plus petits". Les Minimes d'Amiens sont proches des gens du peuple. Tout comme dans bien d'autres villes de France, on les appelle les "bonshommes", en raison de cette proximité, de leur bonté, de leur simplicité. Leur devise tient en un seul mot: CHARITAS. Ils mènent une vie frugale, qui témoigne que le vrai bonheur n'est pas dans les richesses, mais dans le partage et la conversion du cœur. C'est cela qui l'attire, mais aussi le désir de pouvoir prononcer les vœux et être envoyé en mission plus rapidement que dans d'autres Ordres.

Il quitte donc Amiens pour le noviciat de Nigeon, près de Paris (aujourd'hui Passy.)Ses capacités intellectuelles ont été remarquées, et ses Supérieurs décident de le garder dans la capitale, au Couvent de la Place Royale. On s'attend à ce "qu'il se fasse un grand nom dans les hautes spéculations de la pensée". A 23 ans il est professeur de philosophie, puis en 1647, après son ordination, fil enseigne la théologie. Six ans plus tard vient s'y ajouter la charge de bibliothécaire.

La très fameuse bibliothèque du couvent, fréquentée par les élites intellectuelles, ne comporte pas moins de quinze mille volumes.

Etait-ce là l'aspiration profonde du jeune homme qui quittait Amiens quelques années auparavant, avec un désir ardent de pouvoir au plus tôt annoncer l'Evangile et travailler à la conversion des pécheurs? Il est permis d'en douter... De plus, le Couvent de Paris, sous l'influence de religieux tels que le Père Mersenne, est devenu le lieu de rendez-vous des savants, des grands, des courtisans et semble ainsi aux yeux de certains s'être éloigné de sa vocation "minime".

Nicolas Barré souffre de cette situation. Il se donne cependant sans compter à la tâche qui lui a été confiée, à laquelle il joint, comme tout Minime, la direction spirituelle et la prédication. Mais l'excès de travail et d'austérités, la fatigue, les tensions, les désillusions, l'entraînent peu à peu dans la nuit de l'angoisse et du doute. L'épreuve est rude, et pendant plusieurs années, Nicolas marchera dans la nuit ;

« J’emploie et je pousse tout ce que j'ai de Foi, d'Espérance, d'Amour, de patience et de courage, en criant vers le paradis, et néanmoins, aucune assurance que mes cris soient entendus. »

A 36ans, il semble épuisé, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Il est alors envoyé au couvent d'Amiens où il sera sacristain pendant deux ans. Là, dans une vie plus simple, plus proche des pauvres, il refait progressivement ses forces. Peu à peu un chemin s'ouvre en lui : consentir à Dieu au plus profond de l'obscurité de son âme, s'abandonner à Lui, afin que " par cette disette, en Dieu il ait tout son bien".

Plus tard il écrira :

«cette nuit est un excellent jour, on y voit tout sans rien y voir, on y sait tout sans rien savoir, on y possède tout sans crainte... »

C'est au cœur de sa propre expérience que Nicolas Barré puisera son talent exceptionnel de guide spirituel des personnes éprouvées dans leur Foi.

Taillé, tranché par les épreuves qu'il a su traverser sans lâcher la main d'un Dieu apparemment absent, il est devenu un instrument prêt a recevoir de Lui une nouvelle mission.

En 1659, et bien que sa santé soit encore fragile, il est envoyé à Rouen pour y prêcher des missions populaires qui amènent très vite un grand nombre de personnes de tous milieux à le solliciter pour la direction spirituelle.

Il a, dit-on de lui, un don particulier pour lire dans les cœurs, et il obtient tant de transformations profondes, de conversions, qu’une expression quasi proverbiale court dans la ville lorsqu'on parle d'un mécréant : " Il faudrait le conduire au Père Barré".

Au cours des Missions, il est touché par la misère et l'abandon moral dans lequel se trouvent les enfants et les jeunes des quartiers populaires. La plupart, surtout les filles, ne savent ni lire ni écrire, et bien que baptisés n'ont aucune formation chrétienne. Dès leur jeune âge, ils travaillent, mendient, volent, ou sont livrés à la prostitution. Parfois aussi ils sont enfermés dans ces lieux d'exclusion pour les uns, de réinsertion pour les autres, que sont les "hôpitaux généraux", inventés à l'époque pour y enfermer ceux que la société rejette ou dont elle veut se protéger.

Lors d'une mission prêchée à Sotteville-les-Rouen en 1662, puis bientôt dans la ville de Rouen elle même, Nicolas Barré communique son inquiétude à quelques jeunes filles et jeunes garçons qu'il invite à se mettre, de manière courageuse et désintéressée, au service de la jeunesse et de l'enfance à l'abandon.

Il s'agit pour lui de combattre la malédiction de la pauvreté en s'attaquant à l'une des racines du mal: le manque de formation humaine et spirituelle. Face à l'humanité défigurée par la misère et l'injustice, Nicolas Barré ne cesse de rappeler que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. A une époque où l'enfant est peu considéré, cet apôtre contemplatif est frappé par le fait que si Dieu, en Jésus, " non seulement se soit fait homme. mais même petit enfant". c'est pour se faire proche des humbles, des plus petits, des plus pauvres et qu'ils puissent connaître son amour.

En 1669 il propose aux jeunes femmes qui se sont engagées depuis quelques années dans l'éducation populaire (écoles gratuites, catéchismes, ateliers, alphabétisation et formation chrétienne des femmes) de vivre "en union les unes avec les autres" et de former ainsi une communauté laïque, sans vœux religieux, dans une vie risquée pour l'Evangile. Il le fait à sa manière habituelle, directe, sans masquer les difficultés, après avoir longuement prié et vérifié que l'inspiration vient de l'Esprit Saint. Sans hésitation et de très grand cœur, ces femmes qu'il a formées au quotidien à une vie à la manière des apôtres, répondent :

"oui. nous le voulons et nous nous abandonnons à la divine Providence en total désintéressement".

Cette communauté ne cessera de grandir et de se développer dans toute la France durant la vie de Nicolas Barré qui continue de lui inspirer zèle, amour des pauvres, désintéressement, humilité, simplicité. Elle lui vaudra bien des oppositions et des incompréhensions, y compris dans l'Ordre des Minimes.

Mais elle essaimera aussi pour donner naissance à de nouveaux groupes, comme à Reims avec Nicolas Roland (Sœurs de l'Enfant Jésus), ou pour aider temporairement à la formation d'autres Instituts, comme à Lyon (Sœurs de St. Charles), à Lisieux (Sœurs de la Providence) etc... L’œuvre de Nicolas Barré, et surtout, l'esprit qui l'inspire, deviennent une référence, au milieu de bien des difficultés et contradictions.

"L 'Institut des Ecoles charitables est comme l'Eglise : il avancera au milieu des persécutions et des contradictions. et tout ce qui semblera le détruire. c'est ce qui l'établira et l'affermira davantage. Il faut être dans l'abandon à Dieu pour ce dessin et tout attendre de lui par confiance."

De 1675 jusqu'à sa mort en 1686, Nicolas Barré est de nouveau à Paris, où il poursuit la même mission qu'à Rouen, soutient la naissance d'écoles populaires. reste un directeur spirituel très compétent auprès des personnes éprouvées par des peines intérieures, et un prédicateur ardent de l'Evangile.

A plusieurs reprises il est consulté par Jean Baptiste de la Salle. Lui-même s'est rendu compte de la difficulté des jeunes gens à durer dans cette profession de maître d'école populaire, si méprisée à l'époque. Il n'a pu faire, de ceux qui se sont engagés dans cette action éducative, un groupe constitué en communauté comme il l'a réalisé avec les jeunes femmes. C'est pourquoi il conseille à Jean Baptiste de faire lui-même des choix radicaux qui seront décisifs dans la fondation des Frères des Écoles Chrétiennes : renoncer à tous ses biens, et partager la vie de ces pauvres maîtres d'école que le jeune prêtre de Reims considérait alors "bien au-dessous de ses valets".

Sans se laisser arrêter par la maladie, ni par le sentiment profond de sa propre pauvreté, Nicolas Barré continue d'accompagner, d'éclairer, de fortifier ceux et celles qui viennent chercher auprès de lui la lumière.

"Souvent un directeur reçoit beaucoup de lumières et de dons célestes pour les répandre sur les âmes. Il est riche des biens d'autrui. Et si on séparait ce qui lui est donné pour les autres d'avec ses grâces et ses vertus personnelles. il se trouverait presque tout nu et pauvre et misérable... Mais quand on s'oublie soi-même pour travailler au salut du prochain. si Dieu nous y appelle. Il prend un soin particulier de la personne qui se sacrifie au service des âmes."

Aux jeunes femmes de plus en plus nombreuses, et aux quelques jeunes gens qui viennent s'offrir pour le service éducatif des enfants pauvres, il apprend à puiser dans la contemplation du "Dieu fait homme et même petit enfant". l'amour, la patience, le courage, le désintéressement, la liberté intérieure nécessaires aux éducateurs. A la communauté que forment les "Maîtresses charitables" dispersées dans la plupart des régions de France, il donne un minimum d'organisation, mais aucune sécurité matérielle qui pourrait en assurer la durée. "II ne faut pas la faire dépendre des moyens ordinaires à la sagesse et à la prudence humaine".

Ses seules fondations solides sont l'Abandon à Dieu et la totale liberté de l'apôtre. A ceux qui souffrent moralement ou spirituellement il apprend avec la patience et la sûreté, nées de son propre cheminement, à ne pas fuir l'épreuve, mais à en faire le lieu même de la rencontre de Dieu, pour y faire jaillir la source d'une paix indicible.

Il meurt à Paris le 31 Mai 1686. Apprenant son décès, des foules se précipitent jusqu'à son couvent au quartier du Marais, en s'écriant :

"le saint des Minimes est mort! "

Dans sa dernière lettre, il laisse un message d’espérance à ses disciples inquiets de l’avenir de la fondation, si fragile sans aucun des moyens qui pourraient assurer matériellement sa sécurité :

« Quoi qu’il arrive, soyez toujours en paix

et confiez-vous en Dieu,

il vous sera fait selon votre Foi,

votre Espérance

et votre Charité,

et encore par delà. »

http://nicolas-barre.cef.fr/pages_web/nicolas/une_vie/vie_dapotre.htm

![]()