|

Une vieille tradition nous parle de Veríssimo, Máxima e Júlia,

comme martyres de

Lisbonne,

lors de la persécution déclenchée par Dioclétien (fin du IIIe siècle,

début du IVe). Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’un demi

siècle plus tard, nous avons la certitude qu’un diocèse existait et que son

premier évêque connu était Potâmio, lequel est intervenu dans les polémiques

doctrinales qui opposaient alors les chrétiens : l’arianisme. Lisbonne,

lors de la persécution déclenchée par Dioclétien (fin du IIIe siècle,

début du IVe). Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’un demi

siècle plus tard, nous avons la certitude qu’un diocèse existait et que son

premier évêque connu était Potâmio, lequel est intervenu dans les polémiques

doctrinales qui opposaient alors les chrétiens : l’arianisme.

Au cours du Ve

siècle les barbares arrivèrent jusqu’à l’extrémité de l’Europe et, sous la

monarchie wisigothe, les évêques de Lisbonne participèrent à divers conciles,

dont celui de Tolède. Comme il advînt par tout ailleurs, il est fort probable

que la décentralisation du culte, de la ville vers les campagnes tout autour, ce

qui fut à l’origine des paroisses rurales.

Du début du VIIe siècle jusqu’au milieu de XIIe,

Lisbonne fut sous la domination musulmane. Nous ne connaissons le nom d’aucun

des évêques de cette longue période, mais nous sommes sûrs que des chrétiens

continuèrent d’exister, aussi bien en ville que dans les campagnes

environnantes.

La preuve en est que lors de la prise de Lisbonne aux

maures, en 1147, un évêque « moçarabe » (chrétien sous la domination musulmane)

y vivait.

Après la conquête de la ville, le diocèse fut restauré et à

sa tête fut placé un évêque anglais, Dom Gilbert, venu avec les croisés.

Toutefois, le diocèse était dépendant de l’archidiocèse de Saint-Jacques de

Compostelle, jusqu’à la fin du XIIIe siècle.

On construisit une Cathédrale, à l’endroit où se levait jadis

une mosquée, et peut-être avant, la cathédrale wisigothe.

La Cathédrale avait son chapitre, lequel appuyait et aidait

son évêque, et supportait l’école capitulaire. Ce fut dans cette école — selon

une ancienne tradition — que saint Antoine de Lisbonne (Padoue) aurait fait ses

premières études, à la fin du XIIe siècle.

Outre la Cathédrale et les paroisses qui, rapidement se sont

établies, à partir peut-être d’anciennes communautés « moçarabes », Lisbonne vît

se lever, à l’initiative du premier roi du Portugal, Dom Alphonse Henriques —

fils d’Henri de Bourgogne — le monastère de Saint Vicente de Fora

(parce

qu’étant construit en dehors des remparts).

Ce monastère fut un important centre culturel et ce fut là

que saint Antoine accomplit ses études supérieures.

Saint Vincent avait été martyrisé à Valence (Espagne) au IVe

siècle, et ses reliques furent ensuite l’objet d’une très grande vénération de

la part des « moçarabes » qui habitaient surtout le sud, le cap qui porte

aujourd’hui son nom.

Dom Alphonse Henriques ramena ces reliques à Lisbonne et les

déposa dans la Cathédrale.

En 1289 l’évêque Dom Domingos Jardo fonda le collège des

saints Paul, Éloi et Clément, pour l’enseignement des canons et de la théologie.

Peu après, avec des intermittences jusqu’au XVIe

siècle, Lisbonne disposa d’une Université fondée par le roi Dom Dinis (époux de

sainte Élisabeth), avec l’appui du clergé. Cette université n’enseigna la

théologie qu’à partir de du XVe siècle, car cette discipline n’était

apprise alors que dans les monastères des dominicains et des franciscains,

couvents construits pendant le XIIIe siècle.

Ce fut en ce même XIIIe siècle, en 1276 que naquit

à Lisbonne Pedro Julião, illustre médecin qui étudia et enseigna à Paris, avant

de devenir pape sous le nom de Jean XXI.

En 1393 Lisbonne fut élevée à métropole et D. João Anes fut

son premier archevêque. A cette métropole furent associées plusieurs diocèses du

centre et du sud du pays, auxquelles, le siècle suivant, vinrent se joindre

aussi les nouveaux diocèses d’outre-mer.

Au XVIe siècle, le cardinal Dom Henrique — qui

deviendra roi un peu plus tard — s’employa activement à mettre en pratique les

résolutions du Concile de Trente. On lui doit, entre autres initiatives, la

fondation du Séminaire diocésain de Sainte-Catherine, en 1566.

Ce furent des temps d’une intense vie religieuse, nourris par

un grand nombre de congrégations religieuses et d’autres associations de piété

et de charité, liées aux monastères, couvents et paroisses : la première

Miséricorde fut fondée à Lisbonne en 1498, dans une chapelle du cloître de la

Cathédrale de Lisbonne.

Dès la fin du XVe siècle les divergences

religieuses n’étaient pas permises dans le pays, mais la mission d’outre-mer —

si magnifiquement évoquée au monastère des Jerónimos — demandait constamment des

ouvriers : entre autres, Lisbonne a donné pour la mission Jean de Brito, pour

l’Inde ; le Père António Vieira pour le Brésil, tout deux Jésuites du XVIIe

siècle.

En 1716, le pape Clément XI éleva la chapelle royal au rang

de basilique patriarcale ; alors l’ancienne diocèse fut partagée en deux

jusqu’en 1740, année qui vit sa réunification.

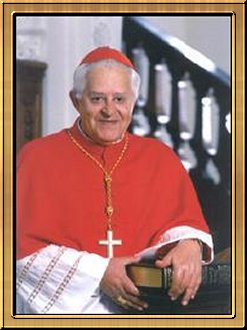

Depuis, et jusqu’à nos jours, seize patriarches se sont

succédés à la tête de l’ancienne cité, de D. Tomás de Almeida à D. José

Policarpo : les patriarches étant toujours élevés au cardinalat lors du prochain

consistoire suivant leur nomination.

Après le terrible et dévastateur tremblement de terre de 1755

— la ville fut presque entièrement détruite — il fallut remodeler le tissu

paroissial, construire d’autres églises ; ce fut le patriarche d’alors, Dom

Fernand de Sousa e Silva qui s’y employa, dès 1780, avec succès, aidé, il est

vrai, par les libéralités de Dona Maria I, reine du Portugal. Ce fut elle qui

fit construire la Basilique de l’Étoile, consacrée au Sacré-Cœur de Jésus.

Après les grandes perturbations liées aux invasions

françaises et aux luttes libérales, il fallut encore réorganiser : ce fut

l’œuvre du patriarche Dom Guilherme Henriques de Carvalho, vers le milieu du XIXe

siècle.

Puis, ce furent les temps délicats et troublés de

l’implantation de la république maçonnique, avec toutes les conséquences qui en

résultèrent, l’évêque de Porto, Dom António Barroso, étant l’exemple le plus

éloquent de cette période sournoise.

A partir de 1929, le patriarche Dom Manuel Gonçalves

Cerejeira consolida la vie diocésaine, suscitant les vocations sacerdotales et

fondant de nouveaux séminaires : Olivais (1931), Almada (1935) et Penafirme

(1960) ; multipliant les paroisses et encourageant l’apostolat des laïcs.

Dom António Ribeiro, son successeur, continua son œuvre, dans

les termes demandés par le Concile Vatican II.

Le 25 avril, la révolution des œillets n’apporta aucun

changement notable.

En 1975 les diocèses de Setubal et Santarém, furent détachés

du patriarcat de Lisbonne et, en 1984, fut fondé le Séminaire de Caparide.

Dom José Policarpo succéda, au mois d’octobre 1998 à Dom

António Ribeiro et l’une de ses premières actions fut de transférer les services

diocésains au monastère « mythique » de Saint Vicente de Fora, dont nous avons

déjà parlé.

Dom Manuel Clemente

et

Alphonse Rocha

|