|

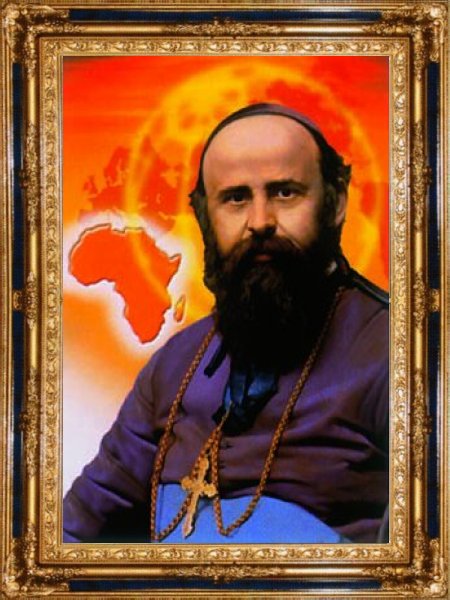

Daniel Comboni: un fils de paysans

pauvres qui devint le premier Évêque de l'Afrique Centrale et un des plus grands

missionnaires de l'histoire de l'Église.

Quand

le Seigneur décide d'intervenir et qu'il trouve une âme généreuse et disponible,

on peut voir des choses grandes et nouvelles se réaliser. Quand

le Seigneur décide d'intervenir et qu'il trouve une âme généreuse et disponible,

on peut voir des choses grandes et nouvelles se réaliser.

Fils «unique» - des parents

saints

Daniel Comboni naît à Limone sul

Garda (Brescia - Italie) le 15 mars 1831, dans une famille de paysans au service

d'un riche seigneur de la région. Son père Louis et sa mère Dominique sont très

attachés à Daniel, le quatrième de huit enfants, morts presque tous en bas âge.

Ils forment une famille unie, riche de leur foi et de valeurs humaines, mais

pauvre en moyens économiques. C'est justement la pauvreté de la famille Comboni

qui pousse Daniel à quitter son village pour aller fréquenter l'école à Vérone,

auprès de l'Institut de l'Abbé Nicolas Mazza.

Au cours de ces années passées à

Vérone, Daniel découvre sa vocation au sacerdoce, termine ses études de

philosophie et de théologie et surtout il s'ouvre à la mission de l'Afrique

Centrale, attiré par le témoignage des premiers missionnaires de l'Abbé Mazza

qui reviennent du continent africain. En 1854, Daniel Comboni est ordonné prêtre

et trois ans après il part pour l'Afrique avec cinq autres missionnaires de

l'Abbé Mazza, avec la bénédiction de sa mère Dominique qui lui dit: «Vas,

Daniel, et que le Seigneur te bénisse».

Au cœur de l'Afrique - avec

l'Afrique dans son cœur

Après quatre mois de voyage,

l'expédition missionnaire dont Comboni fait partie arrive à Khartoum, la

capitale du Soudan. Le choc du contact avec la réalité africaine est énorme.

Comboni se rend compte tout de suite des difficultés que sa nouvelle mission

comporte. Les fatigues, le climat difficile, les maladies, la mort de nombreux

et jeunes compagnons missionnaires, la pauvreté et la situation d'abandon des

gens, le poussent toujours davantage à continuer et à ne pas quitter ce qu'il

avait commencé avec tant d'enthousiasme. De la mission de Sainte Croix, il écrit

à ses parents: «Nous devrons nous fatiguer, transpirer, mourir; mais la pensée

qu'on transpire et qu'on meurt par amour de Jésus-Christ et du salut des âmes

les plus abandonnées du monde est trop douce pour nous faire désister de cette

grande entreprise».

En assistant à la mort en Afrique

d'un jeune compagnon missionnaire, Comboni, au lieu de se décourager, se sent

encore plus intérieurement confirmé dans sa décision de continuer sa mission:

«Ou l'Afrique ou la mort».

Et c'est toujours l'Afrique et ses

peuples qui poussent Comboni, une fois revenu en Italie, à mettre au point une

nouvelle stratégie missionnaire. En 1864, alors qu'il était en prière sur la

tombe de S. Pierre à Rome, Daniel est frappé par une illumination fulgurante qui

le pousse à élaborer son fameux «Plan pour la régénération de l'Afrique», un

projet missionnaire qui peut être synthétisé en une phrase: «Sauver l'Afrique

par l'Afrique», fruit de sa confiance sans limites dans les capacités humaines

et religieuses des peuples africains.

Un Évêque missionnaire

original

Au milieu de beaucoup de

difficultés et d'incompréhensions, Daniel Comboni comprend que la société

européenne et l'Église catholique sont appelées à prendre davantage en

considération la mission de l'Afrique Centrale. Dans ce but, il se consacre à

une animation missionnaire infatigable dans tous les coins de l'Europe,

demandant une aide spirituelle et matérielle pour les missions à des Rois, des

Évêques, des riches et des gens simples et pauvres. Et comme instrument

d'animation missionnaire il fonde une revue missionnaire, la première en Italie.

Sa foi inébranlable dans le

Seigneur et dans l'Afrique le conduit à fonder, respectivement en 1867 et en

1872, les Instituts masculin et féminin de ses missionnaires, connus plus tard

sous le nom de Missionnaires Comboniens et de sœurs Missionnaires Comboniennes.

Comme théologien de l'Évêque de

Vérone, il participe au Concile Vatican I, faisant souscrire à 70 Évêques une

pétition en faveur de l'évangélisation de l'Afrique Centrale (Postulatum pro

Nigris Africæ Centralis).

Le 2 juillet 1877, Comboni est

nommé Vicaire Apostolique de l'Afrique Centrale; un mois après il est consacré

Évêque: c'est la confirmation que ses idées et ses actions, jugées par beaucoup

de personnes trop courageuses ou même folles, sont bien efficaces pour l'annonce

de l'Évangile et la libération du continent africain.

Au cours des années 1877-1878, avec

ses missionnaires hommes et femmes, il souffre dans son corps et dans son esprit

de la tragédie d'une sécheresse et d'une famine sans précédents, qui réduisent

de moitié la population locale et épuisent le personnel et l'activité

missionnaires.

La croix, amie et épouse

En 1880, avec toujours le même

courage, Monseigneur Comboni revient en Afrique, pour la huitième et dernière

fois, à côté de ses missionnaires, décidé à continuer la lutte contre la plaie

de l'esclavage et à consolider l'activité missionnaire avec les africains

eux-mêmes. L'année suivante, éprouvé par la fatigue, les morts fréquentes et

récentes de ses collaborateurs, l'amertume des accusations et des calomnies, le

grand missionnaire tombe malade. Le 10 octobre 1881, à l'âge de cinquante ans,

marqué par la croix qui jamais ne l'a abandonné comme une épouse fidèle et aimée,

il meurt à Khartoum, parmi ses gens, conscient que son œuvre missionnaire ne

mourra pas. «Je meurs, dit-il, mais mon œuvre, qui est oeuvre de Dieu, ne mourra

pas».

Daniel Comboni a vu juste. Son

œuvre n'est pas morte; au contraire, comme toutes les grandes œuvres qui «naissent

aux pieds de la croix», elle continue à vivre grâce au don de leur propre vie

que tant d'hommes et de femmes vivent, eux qui ont décidé de suivre Comboni sur

le chemin de la mission ardue et enthousiasmante parmi les peuples les plus

pauvres de la foi et les plus abandonnés de la solidarité humaine.

Les dates fondamentales de sa

vie

— Daniel Comboni naît à Limone sul

Garda (Brescia - Italie) le 15 mars 1831.

— Il consacre sa vie à l'Afrique

(1849), en réalisant un projet qui le conduit plusieurs fois à risquer sa vie au

cours d'expéditions missionnaires exténuantes dès 1857, l'année où il part pour

la première fois pour l'Afrique.

— Le 31 décembre 1854, année de la

proclamation de l'Immaculée Conception de Marie, il est ordonné prêtre par le

bienheureux Giovanni Nepomuceno Tschiderer, évêque de Trente.

— Dans la confiance que les

africains deviendront eux‑mêmes protagonistes de leur propre évangélisation, il

prépare un projet qui a le but de «sauver l'Afrique par l'Afrique même» (Plande

1864).

— Fidèle à sa devise: «Ou l'Afrique

ou la mort», malgré les difficultés, il poursuit son projet en fondant en 1867

l'Institut des Missionnaires Comboniens.

— De manière prophétique, il

annonce à l'Église toute entière, en particulier en Europe, que l'heure du salut

des peuples de l'Afrique est arrivée. Pour cela, même s'il est un simple prêtre,

il n'hésite pas à se présenter au Concile Vatican I pour demander aux évêques

que chaque église locale soit engagée dans la conversion de l'Afrique (Postulatum,

1870).

— Avec un courage hors du commun à

l'époque, le premier, il envoie des sœurs Missionnaires dans la mission de

l'Afrique Centrale et en 1872 il fonde son Institut de sœurs exclusivement

consacrées aux missions: les sœurs Missionnaires Comboniennes.

— Pour les africains, il dépense

toutes ses énergies, et il se bat pour l'abolition de l'esclavage.

— En 1877 il est consacré Évêque et

nommé Vicaire Apostolique de l'Afrique Centrale.

— Épuisé par les fatigues et les

croix, il meurt à Khartoum (Soudan), le soir du 10 octobre 1881.

— Le 26 mars 1994 est reconnue

l'héroïcité de ses vertus.

— Le 6 avril 1995 est reconnu le

miracle opéré grâce à son intercession en faveur d'une jeune fille

afro-brésilienne, Maria José de Oliveira Paixão.

— Le 17 mars 1996 il est béatifié

par Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre.

— Le 20 décembre 2002 est reconnu

le second miracle opéré grâce à son intercession en faveur d'une mère musulmane

du Soudan, Lubna Abdel Aziz.

— Le 5 octobre 2003 il est canonisé

par Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre. |