|

«L'Église est

l'œuvre du Christ, l'œuvre par laquelle Il se prolonge, se réfléchit

et par

laquelle Il est toujours présent dans le monde. Elle est son Épouse

à laquelle Il s'est entièrement offert... Ainsi, si Dieu a aimé

l'Église

au point de lui sacrifier Sa vie, cela signifie qu'elle est digne

aussi de notre amour» (Jean-Paul II, 3 mars 1983). Le 24 avril 1988,

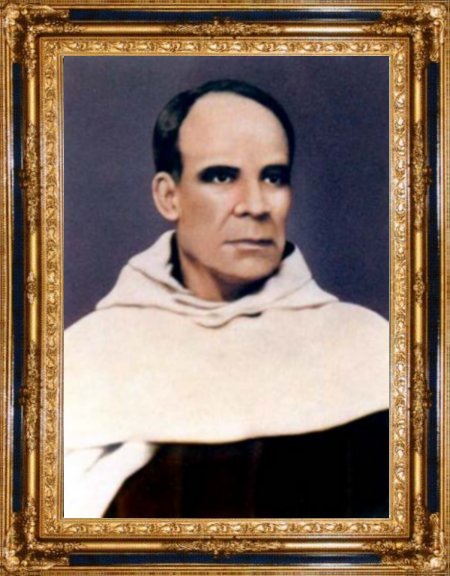

le Pape Jean-Paul II a béatifié Francisco Palau, un religieux épris

d'un amour exceptionnel de l'Église. l'Église

au point de lui sacrifier Sa vie, cela signifie qu'elle est digne

aussi de notre amour» (Jean-Paul II, 3 mars 1983). Le 24 avril 1988,

le Pape Jean-Paul II a béatifié Francisco Palau, un religieux épris

d'un amour exceptionnel de l'Église.

Francisco Palau

vient au monde le 29 décembre 1811, septième des neuf enfants d'une

famille de paysans catalans d'Aitona (Lérida, Espagne), dans un

contexte politique très difficile. L'Espagne du XIXe siècle, en

effet, a compté, aux dires d'un historien, «cent trente

gouvernements, neuf constitutions, trois rois détrônés, cinq guerres

civiles, des dizaines de gouvernements provisoires et un nombre

quasi incalculable de révolutions». Malgré la dure occupation du

pays par la France napoléonienne, la famille Palau, solidement

chrétienne, poursuit tant bien que mal sa vie paysanne. Francisco

souhaite devenir prêtre. Il est admis au Séminaire de Lérida en

1828. Quatre ans plus tard, il décide d'entrer chez les Carmes. Le

noviciat l'accueille le 23 octobre 1832 et bientôt il prend l'habit

sous le nom de Francisco de Jésus-Marie-Joseph. En dépit des

observances rigoureuses, tout ne va pas pour le mieux dans le

couvent. Certains esprits sont imbus des idées révolutionnaires en

vogue. De plus, les Ordres religieux sont menacés de dissolution par

les forces révolutionnaires. Toutefois, Francisco n'hésite pas à

faire sa profession religieuse le 15 novembre 1833.

Le 25 juillet

1835, une émeute, habilement utilisée contre les religieux, dévaste

le couvent où vit Francisco. Celui-ci parvient à s'enfuir par une

fenêtre et trouve refuge chez une veuve qui l'enferme dans une

armoire. Les émeutiers fouillent la maison. L'un d'eux voulant

ouvrir l'armoire, casse la clé dans la serrure et abandonne la

partie. En mars 1836, le gouvernement supprime les Ordres religieux

et saisit leurs biens, prélude de violences sans fin dans toute

l'Espagne. Dans les années qui suivent, certains radicaux arrivés

provisoirement au pouvoir, interdisent toutes les communications

avec le Saint-Siège. Les prisons se peuplent d'évêques et de

prêtres, et la vente des biens ecclésiastiques s'accélère. En

juillet 1843, toutefois, le parti modéré reprendra le pouvoir et

cherchera à renouer avec Rome.

Francisco pense

renoncer au sacerdoce et choisir l'état de Frère. Fils

d'agriculteur, il a des talents marqués et du goût pour le travail

manuel. Mais ses Supérieurs l'engagent plutôt à se préparer à la

prêtrise. Il reçoit donc l'ordination sacerdotale le 2 avril 1836 et

exerce d'abord son ministère dans la paroisse San Antolín d'Aitona.

Bientôt commence une longue série d'épreuves pour son coeur de

prêtre. En juin 1837, on lui retire les pouvoirs de confesser et de

prêcher; puis en mars 1838 l'autorisation de confesser lui est

rendue mais non celle de prêcher. Il semble, en effet, que sa parole

trop énergique et manquant de diplomatie dérange. Il apprendra à

corriger ce trait de son caractère, mais n'y parviendra jamais

complètement.

Dieu laisse faire

En août 1838, le

gouverneur civil de Lérida l'assigne à demeurer à Aitona en

résidence surveillée, car on l'accuse de faire de la propagande

contre le trône par le biais du confessionnal. Il se retire donc

dans une grotte. La vie de pénitence et de contemplation qu'il y

mène touche le coeur de nombreuses personnes, sans pourtant être du

goût de tout le monde: une nuit, trois individus entrent chez lui,

décidés à le tuer. Quelques mots du Père retournent leur coeur et

ils repartent confessés. Bientôt, las d'une inaction forcée, le Père

Palau part avec son frère et un séminariste vers Tortosa où il

s'adonne à la prédication de missions paroissiales dans la

Catalogne. Puis, comprenant que la situation politique va à nouveau

se dégrader, il décide de s'exiler en France et franchit la

frontière le 21 juillet 1840. Afin de rester indépendant tant du

gouvernement français que de ses compatriotes exilés comme lui, il

se décide à vivre en ermite. Il médite sur la situation de l'Église

en Espagne: prêtres et religieux tués, églises, couvents,

bibliothèques, manuscrits brûlés, oeuvres d'art mutilées, calomnies

les plus abjectes pour discréditer l'Église aux yeux du peuple...

«Comment concevoir que Dieu permette cela? se demande-t-il. La foi

nous enseigne que Jésus-Christ ne manque ni de pouvoir, ni de bon

vouloir... Comment ne calme-t-Il pas la tempête, quand il Lui

suffirait de commander...? C'est un mystère qui me tient occupé en

de profondes méditations... » Et il conclut: «Seule la prière peut

sauver du naufrage l'Église espagnole».

Cependant, les

luttes entre factions rivales qui déchirent l'Espagne s'étendent

jusqu'en France, et, pour y échapper, le Père Palau entreprend un

périple à travers les régions montagneuses de l'Aude et du Tarn. Au

début de 1843, il s'installe avec son frère et quelques jeunes

espagnols dans une grotte au milieu d'un bois touffu, propriété

d'une famille avec laquelle il a lié amitié, dans le diocèse de

Montauban. D'emblée, il obtient la confiance du vicaire général qui

lui donne les pouvoirs de confesser. Il parcourt les campagnes, le

crucifix à la main, et beaucoup viennent à lui, qui pour des besoins

matériels, qui pour des besoins spirituels, tous en quête de

réconfort.

Une ancienne

religieuse clarisse et une jeune fille prennent le Père Palau pour

guide spirituel. Il organise avec elles une petite communauté

contemplative. Bientôt deux autres jeunes filles les rejoignent. Au

printemps de 1846, le Père Palau repasse les Pyrénées et se rend à

Aitona. Toutefois, un an plus tard, il repart pour la France où il

se trouve en butte à de nouvelles contradictions dues à l'attitude

de certains de ses compagnons espagnols restés en France durant son

séjour en Espagne. Il se retire alors dans un endroit encore plus

écarté, où il reprend la vie érémitique. Calomnié devant l'évêque de

Montauban, le Père Palau se défend pour l'honneur du sacerdoce.

Néanmoins, il se soumet aux prescriptions de celui-ci, notamment en

s'abstenant de célébrer la Messe. Le conflit n'ayant pu se résoudre

à l'amiable, il rentre en Espagne en avril 1851.

L' « École de la Vertu »

Le Père se rend

à Lérida, mais on ne veut pas l'y recevoir. Il dirige alors ses pas

vers Barcelone où l'évêque l'accueille paternellement. Il prodigue

ses soins aux jeunes filles qu'il dirige et qu'il nomme les «Soeurs

Tertiaires du Carmel», jusqu'en mars 1852, où les deux petites

communautés qui se sont formées à Lérida et à Aitona sont dissoutes

par ordre du gouverneur civil. Avec son frère Juan et quelques

compagnons, le Père s'installe dans une grotte où ils mènent une vie

pénitente. Mais l'évêque de Barcelone fait appel à lui pour une

nouvelle mission d'évangélisation et lui confie la direction

spirituelle de ses séminaristes. Le Père organise une sorte de

mission continue, un cycle de causeries qui présente chaque dimanche

aux adultes un cours systématique sur la foi catholique. Plus tard,

cette catéchèse s'appellera «École de la Vertu». Son but est de

réconcilier le peuple avec l'Église, la science avec la foi, la

politique avec la religion, de faire passer l'esprit du

christianisme dans les institutions. Constatant le fossé qui grandit

entre forts et faibles, riches et pauvres, le Père veut parvenir à

une véritable insertion du monde ouvrier dans la société.

L'École de la

Vertu est dirigée par un groupe de prêtres et de laïcs avec une

méthode originale qui unit le cours magistral à la participation

active des auditeurs, permettant le dialogue, les questions et

réponses dans les limites du possible, sans oublier des temps de

prière commune. La première partie du programme reprend le traité de

saint Thomas d'Aquin sur les vertus, sous forme de catéchisme. La

seconde partie traite de la doctrine sociale de l'Église: on y

établit les droits de la personne, de la famille et le droit

d'association. Le Père exhorte les hommes à accomplir leurs devoirs

temporels suivant la norme évangélique, et proclame, face aux

accusations d'obscurantisme lancées contre l'Église, que celle-ci

impose aux chrétiens le progrès intellectuel et matériel comme un

devoir. «La vocation propre des laïcs, rappellera le Concile Vatican

II, consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la

gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu... C'est

à eux qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et

d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont

étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent

constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et

Rédempteur» (Lumen gentium, 31).

La paix du Christ

Dans la grande

ville de Barcelone, où commence l'École de la Vertu, la richesse et

la réussite des uns se bâtissent au prix de la misère et de la

souffrance des autres. Le Père Palau explique que la paix et le

bonheur temporel autant que spirituel des peuples exigent que les

droits sociaux soient reconnus, acceptés, respectés et protégés. «La

vie chrétienne ne s'exprime pas uniquement dans les vertus

personnelles, mais également dans les vertus sociales et

politiques», rappelait le Pape Benoît XVI, le 13 mai 2007. Sans

adhésion des coeurs au commandement d'amour du Christ, pense avec

raison le Père Palau, il n'y aura jamais ici-bas de paix, de

justice, de fraternité, de liberté vraies ni durables. Son succès

est imposant: on en arrive à réunir deux mille personnes dans

l'église où, le dimanche après-midi, on parle d'amour et de justice

à l'ouvrier et à l'employeur, où on prêche la vérité à l'élève et au

professeur, où le médecin et l'avocat vérifient l'harmonie entre

science et révélation. Bien des esprits troublés retrouvent la paix.

Les élèves de

l'École de la Vertu appartiennent en grande partie à la classe

ouvrière et certains gouvernants affectent de croire qu'on y prône

des idées socialistes jugées dangereuses. En 1854, des grèves

d'ouvriers éclatent à Barcelone. L'autorité militaire décrète la

suppression de l'École de la Vertu, accusée d'avoir eu un grand rôle

dans ces grèves. Les ouvriers ainsi que les responsables de la

Société des Tisserands se font les défenseurs de l'École. Malgré

cela, le Gouverneur décrète, le 6 avril, l'exil immédiat du Père

Palau sur l'île d'Ibiza (Baléares). Le Père pourra écrire: «Si,

comme nous nous sommes abstenus de nous mêler de politique, la

politique avait laissé intacte la religion, l'École de la Vertu

aurait poursuivi pacifiquement sa route». Le Pape Benoît XVI dira:

«L'Église est avocate de la justice et des pauvres, précisément en

ne s'identifiant pas avec les politiques, ni avec les intérêts de

partis. C'est dans l'indépendance qu'elle peut enseigner les grands

critères et les valeurs auxquels il ne faut pas déroger, orienter

les consciences et offrir une option de vie qui aille bien au-delà

du cadre politique. Former les consciences, prendre la défense de la

justice et de la vérité, éduquer aux vertus individuelles et

politiques, telle est la vocation fondamentale de l'Église dans ce

domaine» (13 mai 2007).

« Je contemplais »

À Ibiza, le Père

Palau souffre profondément de son inaction forcée. Avec deux de ses

fidèles compagnons, il transforme le terrain inculte qui lui a été

donné en un jardin potager et un verger. Sensible à toutes les

beautés artistiques, le Père Palau se fait souvent poète. «En toutes

les saisons, écrit-il, j'ouvrais les fenêtres, et de ma longue-vue,

je contemplais tout ce qu'il y avait de beau en hiver, au printemps,

en été et à l'automne». Il prodigue ses soins spirituels à la

population de l'île. Durant cet exil, sa vie spirituelle

s'approfondit. Il comprend plus profondément le lien qui existe

entre amour de Dieu et amour du prochain: «Si l'amour cherche Dieu

seulement, croyant que Dieu, sans la relation au prochain, suffit,

il en reste là, il fait du surplace; et s'il n'en sortait pas pour

se répandre sur le prochain, l'égoïsme spirituel le consumerait et

le perdrait».

Des décrets

d'amnistie sont promulgués en 1856-1857: le Père espère pouvoir en

bénéficier mais on ne veut pas les lui appliquer. Il lui faut

attendre l'amnistie générale du 1er mai 1860. Le 30 août suivant, un

journal catholique fait savoir aux Barcelonais que «le gouvernement

a accueilli favorablement les justes réclamations du prêtre sage et

vertueux (le Père Palau) qui, depuis si longtemps, supportait les

conséquences d'une persécution injuste; les hauts tribunaux de la

nation ont rendu entière justice à son innocence».

À la fin de

1860, Francisco Palau est gratifié d'une vision mystique de l'Église

figurée par une jeune fille. Vierge pure et Mère féconde, l'Église

est pèlerine ici-bas et elle apparaît pécheresse en ses membres

faillibles. L'ivraie du péché s'y trouve mêlée au bon grain de

l'Évangile jusqu'à la fin des temps (cf. Catéchisme de l'Église

Catholique, CEC, 827). Conscient de cette vérité, le cardinal

Ratzinger proposait, le Vendredi Saint, 25 mars 2005, la prière

suivante: «Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque

prête à couler, une barque qui prend l'eau de toute part. Et dans

ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bon grain. Les vêtements

et le visage si sales de ton Église nous effraient. Mais c'est

nous-mêmes qui les salissons! C'est nous-mêmes qui te trahissons

chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes.

Prends pitié de ton Église: en elle aussi, Adam chute toujours de

nouveau. Par notre chute, nous te traînons à terre, et Satan s'en

réjouit, parce qu'il espère que tu ne pourras plus te relever de

cette chute; il espère que toi, ayant été entraîné dans la chute de

ton Église, tu resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras.

Tu t'es relevé, tu es ressuscité et tu peux aussi nous relever.

Sauve ton Église et sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifie-nous»

(Chemin de Croix, neuvième station).

Passionné pour l'Église

Toutefois,

malgré les faiblesses de ses membres, l'Église est sainte en

elle-même: «L'Église est sainte parce que le Dieu très saint en est

l'auteur. Le Christ s'est livré lui-même pour elle, afin de la

sanctifier et de la rendre sanctifiante. L'Esprit-Saint la vivifie

par la charité. En elle réside la plénitude des moyens du Salut. La

sainteté est la vocation de chacun de ses membres et le but de toute

son action. L'Église compte en son sein la Vierge Marie et

d'innombrables saints, qui sont ses modèles et ses intercesseurs. La

sainteté de l'Église est la source de la sanctification pour ses

fils, qui, sur la terre, se reconnaissent tous pécheurs et qui ont

toujours besoin de se convertir et de se purifier» (Compendium du

Catéchisme de l'Église Catholique, 165). Dans la défense de

l'Église, le Père Palau apparaît passionné: il est pressé par son

amour, son désir de servir cette Église faite de pierres vivantes,

ses frères. Il dira, plus tard, que tous ses temps d'oraison, toutes

ses activités apostoliques ou contemplatives, ont eu une seule fin:

l'unir dans la foi, l'espérance et l'amour avec l'Église. Celle-ci

est pour lui le Christ «contemplé et aimé non comme un seul

individu, mais comme la tête d'un corps, un tout», un mystère à

vivre plus qu'une vérité à croire, l'unique instrument du Salut.

L'union avec l'Église est le moyen le plus intime de la communion

avec le Christ qui se réalise d'une manière privilégiée dans

l'Eucharistie.

«Je dois aller

d'un bout à l'autre de l'Espagne et travailler de toutes mes forces

au salut des âmes, là où s'ouvrira à moi un chemin», écrit le Père

Palau. Dès lors son apostolat se diversifie, redevient fébrile,

intense, sans qu'il néglige pour autant la prière solitaire et la

pénitence. Analysant avec lucidité la situation de Barcelone, il

constate que l'implantation industrielle attire des milliers de

personnes dont les besoins matériels et spirituels sont immenses. Il

établit partout des groupes de chrétiens actifs qui, avec leurs

curés, pourront assurer des conférences dominicales pour les jeunes,

réunions qui les protègent du désoeuvrement et des distractions

dangereuses. Il lutte contre l'ignorance, la superstition, les

déviations du sentiment religieux. Toutefois, il n'oublie pas la

Congrégation qu'il a entrepris de fonder, ses Tertiaires du Carmel,

Frères et Soeurs. La branche masculine a été fondée en 1860 à

Majorque; peu après, en février 1861, les Soeurs s'installent à

Minorque. Sans négliger l'aspect contemplatif, la Congrégation prend

en charge des écoles, puis l'assistance aux malades à domicile ou en

hôpital. L'établissement de Minorque toutefois ne dure pas; en

revanche, un champ d'expansion s'ouvre en Aragon et en Catalogne.

En 1865, des

missions à Ibiza et dans le diocèse de Barcelone absorbent le Père

Palau. En décembre 1866, il se rend à Rome pour obtenir la

reconnaissance officielle de la Congrégation des Tertiaires du

Carmel. Dès le 8 janvier 1867, il obtient le droit de recevoir les

voeux religieux de ses fils et filles spirituels, avec le

consentement préalable de l'évêque du lieu. Il écrit, cette même

année, les statuts de ceux qu'il appelle les Frères Tertiaires de la

Vierge du Carmel. Ces Frères, alors au nombre de vingt-six, sont

répartis en six maisons. Cette fondation masculine, à laquelle le

Père tient beaucoup, durera jusqu'à la guerre civile de 1936, où

tous ses membres travaillant dans la péninsule, sauf un, seront

massacrés dès les premiers troubles. Quant aux Soeurs issues de la

fondation primitive, elles se constitueront finalement en deux

Congrégations féminines qui essaimeront sur quatre continents: les

Soeurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes, et les Carmélites

Missionnaires.

En 1868, le Père

lance un hebdomadaire, «El Ermitaño». Il y montre un vrai talent de

polémiste, surtout lorsqu'il s'agit de défendre l'Église, car alors

les traits percutants fusent comme naturellement sous sa plume. Son

sens de l'humour lui permet de sourire de ses propres aventures et

redonne courage à ses correspondants déconcertés par la tournure des

événements. À la suite de la révolution de septembre 1868, une

nouvelle vague de persécutions déferle sur l'Espagne. Le Père Palau

est emprisonné, à la fin d'octobre 1870, avec plusieurs de ses

Frères et Soeurs. Après deux mois de prison préventive, il est

libéré, mais il faudra encore un an avant que le juge ne reconnaisse

son innocence.

« Thérèse, c'est l'heure ! »

À la fin de sa

vie, le Père voyage beaucoup, angoissé à la pensée de laisser son

oeuvre inachevée, car plusieurs fondations sont en préparation, mais

il manque de moyens financiers et de personnel. D'autre part,

certains de ses compagnons l'abandonnent et sèment le trouble par

leurs critiques. Il installe à Tarragone une maison centrale d'où il

pourra diriger l'ensemble de l'oeuvre. Le 14 février 1872, il publie

un livret contenant les Règles et Constitutions de l'Ordre Tertiaire

des Carmes Déchaux. À cette même époque, le Père Palau accompagne

trois de ses Soeurs à Calasanz, en Aragon, où sévit une épidémie

meurtrière. Leur dévouement auprès des malades touche parfois à

l'héroïsme. Le Père rentre à Tarragone, épuisé par cette activité

charitable. Il recommande une dernière fois l'Église à ceux qui

l'entourent: «Priez pour le triomphe de l'Église, unissant vos

supplications à celles de saint Joseph, car nous en faisons notre

médiateur... Jamais je ne me suis écarté de l'Église dans le plus

petit détail; dans mes opinions, j'ai toujours soumis mon jugement

sans avoir d'autre intérêt que la gloire de Dieu». Toute la

communauté étant réunie dans sa chambre, il dit: «Agenouillez-vous,

que je vous bénisse!» Levant le bras droit, il bénit ses enfants et

ajoute, à l'adresse de sainte Thérèse d'Avila: «Thérèse, c'est

l'heure!» et, le bras levé, il rend son dernier soupir.

Le Père Palau a

toujours eu pour la Vierge Marie une tendresse filiale. En 1864,

celle-ci s'est révélée à lui comme la figure la plus parfaite de

l'Église. C'est ainsi qu'il l'a présentée aux fidèles. «En la

personne de la bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà à la

perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ,

eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté

par la victoire sur le péché: c'est pourquoi ils lèvent leurs yeux

vers Marie » (CEC, 829). Demandons à Notre-Dame de nous

obtenir un amour indéfectible de l'Église.

Cf. Le

bienheureux Francisco Palau,

Armand Duval, éd. F.-X. de Guibert, 2003.

Dom Antoine

Marie osb,

abbé de Saint-Joseph de Clairval

Pour publier la lettre de l'Abbaye Saint-Joseph de Clairval dans une

revue, journal, etc. ou pour la mettre sur un site internet ou une

home page, une autorisation est nécessaire. Elle doit nous être

demandée

par email ou à travers

http://www.clairval.com. |