|

Le

20 avril 2005, au lendemain de son élection au Siège de Pierre, le Pape Benoît

XVI affirmait : « Au début de son

ministère dans l'Église de Rome que Pierre

a baignée de son sang, son successeur actuel se fixe comme tâche première de

travailler sans ménager son énergie à la reconstruction de l'unité pleine et

visible de tous les disciples du Christ. Telle est son ambition, tel est son

devoir impérieux ». ministère dans l'Église de Rome que Pierre

a baignée de son sang, son successeur actuel se fixe comme tâche première de

travailler sans ménager son énergie à la reconstruction de l'unité pleine et

visible de tous les disciples du Christ. Telle est son ambition, tel est son

devoir impérieux ».

L'unité des Chrétiens est une œuvre

divine, surnaturelle, que seule la prière peut obtenir. « Prier pour l'unité

n'est pas réservé à ceux qui vivent dans un milieu où les Chrétiens sont

divisés », écrivait le Pape Jean-Paul II dans son encyclique Ut unum sint

(Qu'ils soient un) du 25 mai 1995. La collaboration de tous est

nécessaire : « Pour réaffirmer cette nécessité, continue Jean-Paul II,

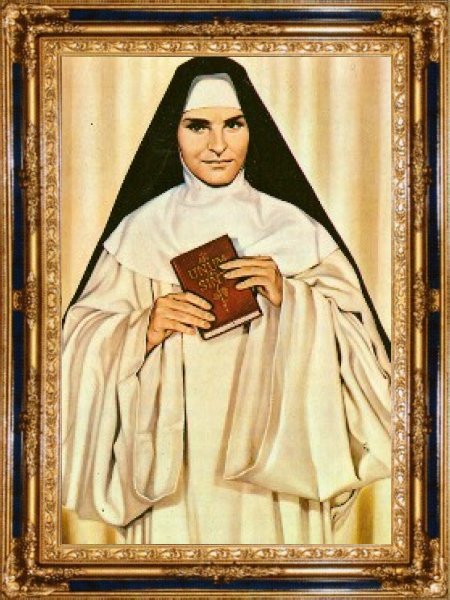

j'ai voulu proposer aux fidèles de l'Église catholique un modèle qui me paraît

exemplaire, celui d'une sœur trappistine, Marie-Gabrielle de l'Unité, que j'ai

proclamée bienheureuse le 25 janvier 1983. Sœur Marie-Gabrielle, appelée par sa

vocation à être en dehors du monde, a consacré son existence à la méditation et

à la prière centrées sur le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, et elle

a offert sa vie pour l'unité des Chrétiens. Voilà ce qui est au centre de toute

prière : l'offrande totale et sans réserve de la vie au Père, par le Fils, dans

l'Esprit Saint. L'exemple de sœur Marie-Gabrielle nous instruit, il nous fait

comprendre qu'il n'y a pas de moments, de situations ou de lieux particuliers

pour prier pour l'unité. La prière du Christ au Père est un modèle pour tous,

toujours et en tout lieu » (n. 27).

« Je ne supportais rien ! »

Maria Sagheddu est née à Dorgali,

village situé sur la côte orientale de la Sardaigne, le 17 mars 1914, cinquième

d'une famille de huit enfants. Son père est un berger. Sa mère, Catarina, veille

à tout; à la fois douce et ferme, elle mène son monde dans la voie de la crainte

aimante de Dieu. Maria est une enfant joyeuse à la langue déliée soit pour

exiger ce qui lui plaît, soit pour critiquer ce qui ne lui va pas. Dès son

enfance, elle se montre obstinée et impatiente. Un jour, sa mère lui demande

d'aller jeter des épluchures de pommes de terre. Maria fait la sourde oreille.

La maman insiste fortement puis contraint sa fille à obéir. Dépitée, celle-ci

revient au bout d'un moment en rapportant les épluchures qu'elle n'a pas jetées.

Elle dira d'elle-même : « Quand j'étais enfant, je ne supportais rien, j'en

voulais même aux cailloux de la route ! »

En 1919, Maria perd son papa. Sa

première Communion n'apporte pas de modification sensible dans son comportement.

D'une nature étonnamment vivace, elle s'absorbe toutefois facilement dans la

lecture qui, avec les jeux de cartes, l'attire plus que la piété. Un dimanche,

sa mère la prévient : « Les vêpres sonnent, vas-y, Maria. – Oui, j'y vais »,

répond la fillette qui, cependant, ne bouge pas. Au bout d'un moment, la maman

insiste : « Il est déjà tard, Maria », et sort en laissant la porte

entrebâillée. Maria ne peut fermer son livre et les vêpres s'achèvent sans elle.

La jeune fille ne manquerait pas la Messe dominicale, mais les vêpres étant

facultatives, elle s'en dispense volontiers.

Éveillée et intelligente, Maria se

range, à l'école, parmi les premières. Elle excelle surtout en arithmétique et

tient tête à la maîtresse, si elle s'aperçoit de quelque erreur ou distraction.

À la fin du cours élémentaire, il lui faut abandonner l'école pour aider à la

maison. Elle s'y montre sérieuse et dotée d'un grand sens du devoir. La pauvreté

de sa famille la stimule à payer de sa personne pour le ménage, le lavage du

linge à la rivière, la fabrication du pain la nuit, le travail aux champs.

Toutefois elle n'aime pas qu'on lui fasse des observations et n'obéit qu'en

grognant. Vers l'âge de quatorze ans, consciente de ses défauts, elle refuse

d'entrer dans l'Action Catholique qui réunit les jeunes de la paroisse, car elle

ne se sent pas prête à répondre aux exigences d'un tel engagement.

En 1932, Maria n'a pas encore

dix-sept ans lorsque meurt sa sœur Giovanna Antonia, plus jeune qu'elle d'un an.

Maria s'était beaucoup attachée à cette soeur frêle et souvent malade qu'elle

avait entourée de ses soins affectueux. Elle réfléchit alors au sens à donner à

sa propre existence. Un changement profond se fait sentir dans sa vie. À cette

époque également, elle prend conscience que la religion est avant tout la

rencontre avec Quelqu'un, le Christ qui conduit au Père. Dans son encyclique

Deus Caritas est, le Pape Benoît XVI écrit : « À l'origine du fait d'être

chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la

rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel

horizon et par là une orientation décisive » (Introduction). Maria n'a pas

dévoilé le mystère de cette rencontre, mais ses conséquences sont bien visibles.

Faisant fi de sa fierté native, elle s'inscrit à l'Action Catholique, se porte

volontaire pour l'enseignement du catéchisme aux petites filles, passe de longs

moments en prière et devient douce et délicate. Au début, elle fait le

catéchisme à la baguette. Mais un jour, le vicaire enlève la baguette et met à

la place un billet avec ces mots : « Armez-vous de patience et non d'une

baguette ». Maria accepte la remontrance et change de méthode.

« Où vous voudrez ! »

Maria lit dans l'Introduction à

la vie dévote de saint François de Sales que certaines jeunes filles

quittent le monde pour le cloître : « Pourquoi pas moi ? » se dit-elle.

Deux ans durant, elle réfléchit beaucoup, et refuse des demandes en mariage qui

lui sont faites. Enfin, en 1935, elle s'ouvre de son dessein de vie religieuse

au vicaire, Don Meloni, qui ne se presse pas de lui donner une réponse

affirmative. Toutefois, avant de partir pour une autre paroisse où il est nommé

curé, Don Meloni demande à Maria où elle veut être Religieuse. « Envoyez-moi

où vous voudrez », répond-elle. Son désir est d'être au Seigneur, peu

importe le lieu. Le prêtre l'oriente vers la Trappe de Grottaferrata, près de

Rome. Mise au courant, Madame Sagheddu accepte, mais reproche à sa fille de n'en

avoir rien dit plus tôt.

Malgré l'opposition d'un de ses

frères qui estime qu'elle déshonore la famille, Maria entre à Grottaferrata le

30 septembre 1935. Là, elle trouve un monde nouveau qui l'impressionne

fortement. « Quand, au parloir, la grille s'ouvrit et que je vis des choses

nouvelles et entendis des paroles inaccoutumées, écrit-elle à sa mère, il me

sembla que le paradis s'ouvrait... Si vous entendiez chanter les sœurs, vous

croiriez entendre les anges ». Elle prend le nom de Marie-Gabrielle. Son

adaptation se fait progressivement. « Au début de sa vie religieuse, écrira

une sœur, l'impatience, qui était son défaut dominant, n'avait pas disparu. Un

jour, ne la vit-on pas s'impatienter contre la Mère Maîtresse parce qu'un

couteau lui paraissait trop petit et impropre à éplucher ? Un autre jour, elle

frappait à la porte de la Mère Abbesse. Pas de réponse. Elle recommence; même

silence. Et cela six fois de suite. Elle finit par donner un coup de poing dans

la porte et s'en alla tout irritée. Elle n'aimait pas perdre son temps ! »

La Sous-Maîtresse lui fait remarquer au réfectoire qu'elle ne mange pas assez de

pain. Sa réponse fuse aussitôt : « Ce n'est pas à vous de me faire cette

observation ; je mange ce que je veux, moi ! » Les deux moniales se séparent

fâchées... Mais ces saillies ne font pas oublier les grandes qualités qui

constituent le fond de sa nature : une totale droiture, un dévouement

inconditionnel, une grande promptitude à s'humilier et à renoncer à ses vues dès

qu'elle reconnaît que les autres ont raison. Elle est prête à se rendre partout

où elle peut être utile.

La seule crainte de sœur

Marie-Gabrielle est qu'on la renvoie de la communauté : « Si l'on me renvoie,

confie-t-elle un jour, je profiterai de la pénombre du soir quand la clôture

n'est pas gardée, j'escaladerai le mur et je rentrerai au monastère ». Mais

elle a su se faire apprécier par ses sœurs et les suffrages de celles-ci lui

sont favorables pour l'admission à la vêture monastique qui a lieu le lundi de

Pâques, 13 avril 1936. Elle écrit à sa mère: « Bien que je sois misérable et

une indigne créature qui n'a rien fait d'autre que l'offenser, Jésus ne m'a pas

rejetée, mais accueillie dans son Cœur. Lui, mon Créateur, n'a pas dédaigné de

m'appeler son épouse... Il a voulu faire de moi l'objet de sa miséricorde. Quand

je pense à cela, je suis confondue, voyant le grand amour de Jésus et mon

ingratitude et ma non-correspondance à sa prédilection... » Sœur

Marie-Gabrielle entretient le grand désir de se sanctifier par l'observation de

la Règle, sans attirer l'attention. Plusieurs de ses sœurs témoigneront que sa

vie était tout à fait ordinaire. Il en va de même au plan spirituel : sa prière

est toute simple, sans consolations particulières. Un jour qu'elle en parle à la

Mère Abbesse, celle-ci lui demande : « Voudriez-vous des dons

extraordinaires ? – Non Les dons extraordinaires, non, ils ne sont pas

nécessaires, si je puis arriver sans... J'aimerai ma vie, aussi monotone qu'elle

puisse être ». Sœur Marie-Gabrielle s'applique à un recueillement intense et

prend un air sérieux qui paraît excessif. La Mère Abbesse lui fait remarquer

qu'il serait plus agréable de la voir sourire de temps en temps. Bientôt son

visage se détend et la tension fait place à une expression douce et sereine,

puis à un sourire qui ne la quitte pratiquement plus.

L'unité comme Dieu la veut

Le 31 octobre 1937, en la fête du

Christ-Roi, sœur Marie-Gabrielle émet ses premiers vœux monastiques pour trois

ans. Elle écrit à sa mère : « Maintenant je suis certaine d'habiter pour

toujours dans la maison du Seigneur, et à cause de cela, ma joie est immense ».

En janvier de cette année, était parvenu pour la première fois à la Trappe de

Grottaferrata le livret de la « Semaine de prières pour l'Unité des Chrétiens »

publié par l'abbé Paul Couturier, prêtre français, grand apôtre de l'Unité. Avec

insistance, celui-ci demandait la prière des moniales pour que se réalise

«l'Unité des Chrétiens, comme Dieu la veut, par les moyens qu'Il voudra». Une

moniale âgée avait offert sa vie pour cette cause et était décédée un mois plus

tard.

Au début du XXe siècle a été

instituée, à l'initiative d'un ministre anglican, L. T. Wattson, une semaine de

prière, destinée à obtenir de Dieu le retour de toutes les Églises séparées de

Rome à l'unité catholique. Cette octave de prière a lieu pour la première fois

du 18 au 25 janvier 1908, entre la fête de la Chaire de saint Pierre à Rome,

fixée alors au 18, et celle de la Conversion de saint Paul, le 25. Dès 1909,

saint Pie X bénit cette initiative qui connaît rapidement un grand

développement. L'année suivante, Wattson se convertit au catholicisme. En 1916,

le Pape Benoît XV étend la pratique de l'octave de prière à l'Église

universelle. Par la suite, dans le but de faciliter la participation des

Protestants, la prière a pris la forme d'une demande pour la réunion des

Chrétiens; depuis lors, beaucoup s'unissent à cette « Semaine de prière » pour

demander à Dieu l'unité que le Christ veut pour ses disciples.

Sans compromis

« Le manque d'unité entre les

Chrétiens est certes une blessure pour l'Église, non pas comme privation de son

unité, mais en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universalité

dans l'histoire » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration

Dominus Jesus, 6 août 2000, n. 17). Lorsque l'Église catholique insiste sur

la nécessité d'unir davantage les Chrétiens, elle n'entend pas mettre en doute

l'unité que le Christ lui a accordée dès le commencement et qui subsiste en elle

« de façon inamissible » (Catéchisme de l'Église catholique, n. 820).

Elle ne veut pas non plus amoindrir l'exposé de la Révélation que Notre-Seigneur

Jésus-Christ lui a confiée : « Il ne s'agit pas de modifier le dépôt de la

foi, de changer la signification des dogmes, d'en éliminer des paroles

essentielles, d'adapter la vérité au goût d'une époque ou d'abolir certains

articles du “Credo” sous le faux prétexte qu'ils ne sont plus compris

aujourd'hui. L'unité voulue par Dieu ne peut se réaliser que dans l'adhésion

commune à la totalité du contenu révélé de la foi. En matière de foi, le

compromis est en contradiction avec Dieu qui est Vérité. Dans le Corps du

Christ, lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6), qui pourrait

considérer comme légitime une réconciliation obtenue au prix de la Vérité ? »

(Ut unum sint, n. 18).

En janvier 1938, un nouveau livret

arrive à la Trappe de Grottaferrata pour la Semaine de l'Unité. On y parle de

vies qui ont été offertes pour l'unité au sein de l'anglicanisme, du

protestantisme et du catholicisme. Profondément touchée, sœur Marie-Gabrielle va

s'agenouiller humblement devant son Abbesse pour lui faire sa demande :

« Permettez-moi d'offrir ma vie... » Surprise, l'Abbesse demande un délai de

réflexion. Plus tard, la moniale insiste : « Il me semble que le Seigneur le

veut : je m'y sens poussée, même quand je ne veux pas y penser ». L'Abbesse

lui demande d'en parler à l'aumônier et celui-ci autorise l'offrande. La jeune

moniale ne croit pas nécessaire de rédiger un acte par écrit et elle s'offre du

fond de son cœur. Sœur Marie-Gabrielle aime passionnément Jésus-Christ : si Lui

a offert librement sa vie en sacrifice pour rassembler dans l'unité les

enfants de Dieu dispersés (Jn 11, 52), elle se sent appelée à l'accompagner,

par amour, dans son immolation. L'enthousiasme de son Abbesse pour l'oecuménisme

et l'exemple du don que d'autres ont déjà fait de leur vie sont des éléments

suffisants pour la décider à faire sa propre offrande.

Peu après son offrande, sœur

Marie-Gabrielle ressent une douleur à l'épaule; sa santé s'altère et après

Pâques, on la conduit à Rome pour des examens médicaux qui révèlent une

tuberculose. La perspective de rester à l'hôpital la fait grandement souffrir :

« J'ai tant pleuré que je n'en puis plus, écrit-elle à son Abbesse...

Parfois je me demande si le Seigneur ne m'a pas abandonnée. D'autres fois je

pense qu'Il éprouve ceux qu'Il aime... Je finis toujours par m'abandonner à la

volonté divine ». Quelques jours plus tard, elle ajoute : « Je me suis

offerte entièrement à mon Jésus et je ne veux certes pas retirer ma parole. Je

suis faible, il est vrai, mais le Seigneur, qui connaît ma fragilité et la cause

de ma douleur, me pardonnera, j'en suis convaincue ». Elle est assaillie de

pensées contre ses Supérieures qui lui semblent manquer de cœur en la laissant à

l'hôpital. Mais elle se rend compte que c'est là aussi une tentation qu'elle

s'applique à chasser. Au début du mois de mai, elle est « sur la croix » sans

autre consolation que de savoir qu'elle souffre pour accomplir la volonté

divine.

Un trésor à ne pas partager

Quinze jours après son

hospitalisation, elle est transférée dans un pavillon de cure où les conditions

de vie sont moins pénibles. Elle demeure cependant consciente de ses

faiblesses : « Depuis longtemps, je me suis aperçue que je n'étais qu'un

pygmée dans les voies spirituelles, car je me laisse emporter par tout vent qui

souffle... Je voudrais être forte, forte comme l'acier, et je ne suis qu'un brin

de paille ». Cependant, le mal progresse et devant l'impossibilité de

l'enrayer, on accorde à la moniale la permission de retourner terminer ses jours

au monastère. Sœur Marie-Gabrielle est angoissée à la pensée que sa présence en

communauté pourrait faire courir à ses sœurs le danger de la contagion, mais

d'un autre côté, elle ne veut pas mourir loin de son monastère. Finalement, elle

rentre à Grottaferrata le 29 mai et y prend toutes les précautions nécessaires

pour éviter de transmettre son mal aux autres. Elle ne perd d'ailleurs pas le

sens de l'humour et dit un jour à l'infirmière qui s'approche un peu trop près

d'elle : « Le Seigneur m'a donné ce trésor de ma maladie, je ne veux le

partager avec personne... pas même avec vous ! » La Mère Abbesse lui suggère

de trouver une devise qui l'aiderait dans les moments les plus difficiles. Elle

choisit : «Ecce ancilla Domini – Voici la servante du Seigneur ! »

L'abandon entre les mains du Seigneur l'habite de plus en plus : « Autrefois,

je pensais à mes péchés, mais maintenant je ne me rappelle rien de précis. Je

suis comme une enfant. Je me suis abandonnée et depuis j'ai une grande paix ».

Elle ne désire ni vivre ni mourir, mais accueillir ce que Dieu lui enverra :

« Quand j'étais à l'hôpital, dit-elle, je ne pouvais me résigner à la

séparation ; à présent, si, pour le bien de la communauté, je devais encore

partir, je le ferais sans hésiter ». Certaines heures sont plus douces et

sœur Marie-Gabrielle les accueille avec simplicité. Mais elle n'attend pas de

grâces mystiques : « Dieu ne m'en a pas donné, dit-elle, car je suis

une porte ouverte à la vaine gloire et l'orgueil. Je ne désire pas de

consolations, elles ne sont pas nécessaires, la grâce suffit à tout ». Elle

puise une forte nourriture spirituelle dans l'Évangile de saint Jean. Le petit

livre dont elle se servait présente des pages toutes jaunies par l'usage

intensif qui a été fait des chapitres 12 à 20 du quatrième Évangile et tout

spécialement du chapitre 17, la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples.

Le sceau de crédibilité

Un jour, étendue sur son lit, sœur

Marie-Gabrielle, très accablée, dit à Jésus : « Seigneur Jésus, je T'aime et

je voudrais T'aimer beaucoup, T'aimer pour le monde entier ». L'unité des

Chrétiens pour laquelle la Trappistine s'est offerte n'est pas sans lien avec

l'évangélisation. « Dès ses débuts, le mouvement œcuménique a été intimement lié

à l'évangélisation. L'unité est, en réalité, le sceau de crédibilité de la

mission. Le Concile Vatican II a fait remarquer avec regret que le scandale de

la division « fait obstacle à la plus sainte des causes : la prédication de

l'Évangile ». Jésus lui-même, la veille de sa mort, a prié pour que tous,

ils soient un... afin que le monde croie (Jn 17, 21) (Congrégation pour la

Doctrine de la Foi, 3 décembre 2007).

La dernière nuit de sœur

Marie-Gabrielle se passe en une alternance de moments calmes et de souffrances

aiguës. À un moment, elle gémit : « Je n'en puis plus ! » La Mère Abbesse

lui demande : « Voulez-vous offrir ce qui vous reste de vie pour

l'Unité ? – Oui ! » répond-elle distinctement. Enfin, après les vêpres de ce

dimanche du Bon Pasteur, 23 avril 1939, elle exhale son dernier soupir avec un

sourire. Par erreur, au lieu du tintement du glas, sonne un carillon festif

auquel les cloches de l'église paroissiale répondent à la volée, dans un concert

de joie.

L'exemple de sœur Marie-Gabrielle

nous rappelle que tous les fidèles peuvent travailler à l'unité des Chrétiens,

d'abord par la conversion du cœur : « Bien que l'Église catholique ait été

enrichie de la vérité révélée par Dieu ainsi que de tous les moyens de grâces,

néanmoins ses membres n'en vivent pas avec toute la ferveur qui conviendrait. Il

en résulte que le visage de l'Église resplendit moins aux yeux de nos frères

séparés ainsi que du monde entier, et la croissance du royaume de Dieu est

entravée. C'est pourquoi tous les Catholiques doivent tendre à la perfection

chrétienne ; ils doivent, chacun dans sa sphère, s'efforcer de faire en sorte

que l'Église, portant dans son corps l'humilité et la mortification de Jésus, se

purifie et se renouvelle de jour en jour, jusqu'à ce que le Christ se la

présente à Lui-même, glorieuse, sans tache ni ride » (Vatican II,

Unitatis redintegratio, n. 4).

Le 19 août 2005, à Cologne, le Pape

Benoît XVI concluait une rencontre œcuménique par ces paroles : « Je vois un

motif réconfortant d'optimisme dans le fait qu'aujourd'hui se développe une

sorte de “réseau” de liens spirituels entre Catholiques et Chrétiens des

diverses Églises et Communautés ecclésiales : chacun s'engage dans la prière,

dans la révision de sa vie, dans la purification de la mémoire, dans l'ouverture

de la charité. Le père de l'œcuménisme spirituel, Paul Couturier, a parlé à ce

sujet d'un monastère invisible, qui rassemble entre ses murs les âmes

passionnées du Christ et de son Église. Je suis convaincu que, si un nombre

croissant de personnes s'unit intérieurement à la prière du Seigneur pour que

tous soient un (Jn 17, 21), une telle prière au nom de Jésus ne tombera pas dans

le vide, ne peut pas tomber dans le vide ».

Demandons à la Bienheureuse Vierge

Marie, Médiatrice de toute grâce, d'obtenir cette unité des Chrétiens en un seul

troupeau et sous un seul Pasteur (cf. Jn 10, 16) afin que s'accomplisse la

volonté de son divin Fils.

Dom Antoine Marie osb

|

P. S. Vous pouvez Nous aider

dans la diffusion de cette Lettre spirituelle en nous communiquant les

adresses d'éventuels lecteurs.

Si vous désirez recevoir notre

lettre spirituelle sous format papier, par courrier postal, il suffit de nous

transmettre votre adresse postale complète (l'envoi est gratuit).

Pour faire un don :

http://www.clairval.com/dons.fr.php

Notre site commercial :

http://www.traditions-monastiques.com/

Pour plus de renseignements sur

l'abbaye vous pouvez consulter notre site ; vous y trouverez , entre autre, les

lettres spirituelles du deuxième semestre 1996 à l'année 2006, le programme des

retraites pour l'année 2008 :

http://www.clairval.com/

Pour publier notre lettre dans une

revue, journal ... ou pour la mettre sur un web site ou une home page une

autorisation est nécessaire. Elle doit être demandée à :

Email :

abbaye@clairval.com |

|